2021年5月11日,成都49中門外,民眾拿著鮮花前來悼念墮樓身亡學生林唯麒(圖片來源:網路)

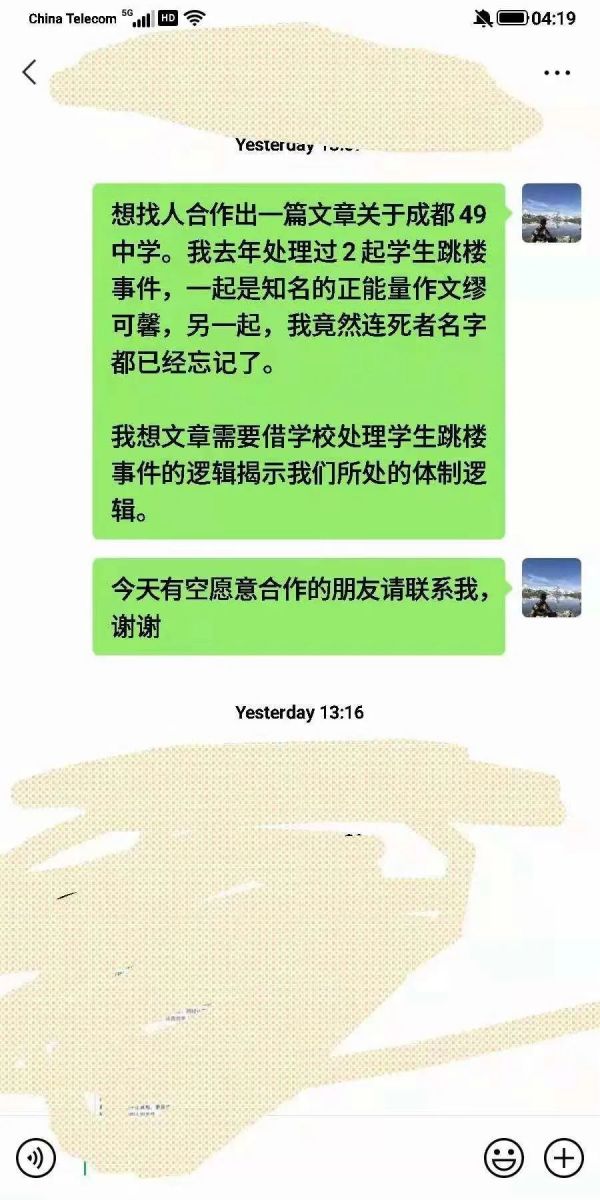

【看中國2021年5月19日訊】昨晚,我轉發成都49中的報導到朋友圈,王東平的姐姐王子清(化名)給我留言:

「不知道如何說,心碎。我弟弟的事就這樣不了了之。還好這個弟弟,家裡上熱搜了。

我已經不知道要什麼了。特別不真實。」

是啊,特別不真實。

19年底,我幫助她為死去的弟弟維權。王東平也死於墜樓,在重慶巫溪縣中學。

她的母親看到事發的監控視頻:老師罵王東平,同學們在下面笑他。老師要王東平跟他去辦公室,王跑出去了,他翻了一次欄杆沒成功,第二次,他一躍而下,老師衝上去拉,沒來及。

王東平出事之後,王子清就從西北趕回家了,在微博上,她寫下弟弟的遭遇,微博上轉發2萬,評論5千。很多網友關注。

2020年1月14日,王東平離世的第二十日,這一天,王子清被警察叫去,對方說了很多。

有一句話我現在還記得:

如果你再「鬧事」,就把你弟弟火化掉。

但網際網路的記憶總是十分短暫,放下手機,人們就可能忘記了。

我自己昨天就忘記了她弟弟的名字。

王子清是我一個西政師妹的高中同學,師妹拜託我聯繫她時,她是六神無主的狀態。

一年多過去了,我感覺她仍然是這樣。

那時我努力的在跟她去聊,但是她基本上是隻言碎語。

弟弟出事後,學校做的最絕的是,把王東平媽媽給開除了。

王東平媽媽原來是高中食堂的工作人員,我搞不懂。我問王子清,為什麼一定要開除你媽媽?

她說,學校覺得你兒子出了這個事兒,就不能讓你在學校了。學校對王東平的死給了「人道主義」的補償,但是開除他母親,沒有給任何賠償或補償。

學校給出的補償協議,令我第一次認識到人道主義辭藻包裝的冰冷「循環」流水線的最後一環——

學校本著人道主義的關懷,對家屬表示深感痛惜,給予撫恤金。家屬在接受撫恤金之後,不得以任何形式,包括訴訟或者接受媒體報導等滋擾學校。

王東平姐姐對我說:

我不明白,為什麼一個人的去世那麼的不重要。我弟弟去世,不是他們關心的,他們最關心的是我們不要去鬧事,我們家屬要情緒穩定。

現在網上有一個說法,說「家屬情緒基本穩定」,是在政府應對此類事件時,公告裡必備的一句話。

看家屬情緒是否穩定,是否過激,這不是把他們當作受害者,不是要去寬慰他們。

基本上,跟墜樓學生家屬的對話是:

你的孩子離去,我們也深感痛心,但是你不要在網上說,影響我們形象,(此後省略至少500字關於封口問題)

只用半句話,表達「深感痛心」,接下來會說10句、20句、30句甚至拿兩個小時給你開會,讓你不要接受媒體採訪,讓你不要說話。

這就是處理這類問題的模式。每一天,它都在循環發生。

我們就所處於這個循環裡。

這個循環不僅僅作用於自殺,還包括被性侵、被不公平對待,再比如說去年有人學籍被盜了,很多都是這樣被處理的。

你可以不提出來,保持沉默就行了。

你一旦提出來,好,我們有一套循環的機制控制你,把你控制在這個系統裡面,你厲害,你引發更多的關注,那好,我們就更高規格的循環機制來俘獲你。

我們可能一輩子都無法掙脫這個循環,但我們起碼應當記住自己身處循環。我們要記住這件事。

我也幫助過全國關注的正能量作文小學生繆可馨墜亡這個案件。

回想起來,映入我腦海的是家長群的截圖,群裡一個一個家長:「老師沒毛病,點讚。」滿屏全都是👍。

而繆可馨才剛死還沒多久。

我還記得繆可馨家屬找我的時候,我還在包頭出差。凌晨的室外特別冷,我在樓下給她打電話。我能感受到繆可馨的這位家屬是非常精神的一個人。

死者家屬很多時候肯定是愁苦的,也崩潰。這些我都可以預見到。

但是繆可馨的這位家屬很厲害。

事件出來之後,她去整理繆可馨的遺物,非常細緻地整理。包括家長群裡面的話,包括之前拍的一些照片。繆繆不夠正能量的作文,就是她翻出來的。

繆可馨這個事兒,能進入到大眾的視野,主要原因在於這位家屬。

她在豆瓣上發帖,在微博上發帖,豆瓣上發的帖火了。一位網友看到後聯繫她推薦她聯繫我。

我意識到,每一天都有很多人跳樓,事件的處理機制每天都在「循環」,我們的生活實際上是對此是視若無睹的。

但是因為繆可馨的家屬收集了許多真實的資料之後,才有了最基本的人們看見的前提。

2021年5月9日,母親節,一個寬慰母親辛苦、慶祝孩子來臨的節日。下午5點40分,成都四十九中高二年級的林同學,被母親高高興興地送到學校。沒多久,他墜樓身亡。

5月11日,成都市成華區教育局官方微博「成都成化教育發布」公布了「關於成都四十九中一學生墜亡的情況通報」,伴隨著這份「官方聲明」而來的是社會公眾的追問:

為什麼只有一個冷冰冰的「排除刑事案件」的結果卻沒有絲毫論證過程?林同學死之前經歷了什麼?監控視頻可否公開接受監督?……

信任危機已經由來已久了。

在官方習慣只給予公眾不加任何解釋的結論而不使論證過程科學、透明化之後,各種陰謀論層出不窮是必然的結果。

告訴我們擔起不傳謠不信謠的責任,可是,解釋與論證的責任,他們卻一直不擔。

逐漸地,人們寧願相信各種假說也不會相信官方結論。可見,來自古羅馬的「塔西佗陷阱」預言並不遙遠。

對於林同學的死因,網路上就流傳著權力假說——位高權重的人因為佔了其女兒留學的位置而將其推下樓;爭執假說——與老師爭吵被老師激將跳下樓等多個版本。

隨著所謂「知情人」源源不斷爆出更多「內幕」、一個個「謠言」被證偽、一些更加新鮮刺激的消息不斷刺激著人們的神經之後,輿論場會分裂成很多不同的陣營,他們相互之間必然勢不兩立,最終的焦點會從關注事實本身轉為觀點的對抗。

當人們只關心他們相信的「小道消息」後,真相彷彿就顯得不那麼重要。但是,這是我們想要的嗎?

其實,我們想要的很簡單:關於真相的解釋與論證,而不是關於真相的結論。

我們想要的,不是簡單的、沒有論證過程、缺乏細節的官方回應。

我們想要的是監控視頻、當事人陳述、證人證言,將它們以我們都認可的、合法的程序呈現給輿論監督的社會公眾。像最高檢調查鮑毓明事件發布的通報一樣。

能說服我們的是一個詳細的認真的解釋。即使這個時間很長,為了真相也不能怠慢。

我們最怕的是——草率的、惜字如金的、對很多疑點不作回應的、也不容置喙的結論。

我希望政府能夠相信我們對真相解釋與真相論證的渴望。也只有這樣,我們才會信任政府。

在這起事件中,還有一個群體不可忽略,林同學的同學們。

在這起事件中,他們擁有雙重身份——成都四十九中學的學生們,同時也是這起事件的見證人。

當一個權力生態系統完備的小圈層學校撞上了大圈層的社會,這些學生們的身份和「義務」便產生衝突。

小圈層中的學生,他們沒有發出任何關於此事的信息,事發以來一直保持沉默,有網路言論稱學生被威脅如果發聲就會被限制高考、轉學。

而作為大圈層中社會裏的公民,一起死亡原因不明墜樓事件的見證人,他們有義務對社會和生命負責,說出已知的真相。

這本是一個催人向上的社會中並不應當出現的選擇。

一個健康的社會,會給予作出正確選擇的人們以鼓勵,而這些學生面對的,可能卻是作出正確選擇的代價。

若對學生的威脅屬實,這種價值取向,不是鼓勵揭示真相、而是竭力掩蓋真相。

我記得王東平的姐姐說過一句話,她不明白為什麼他弟弟

一個學生死了,學校老師不會跟家屬多說話,而是不停地打電話給領導,打電話給警察、打電話給保安。但是,就是不願意跟他們多說話。

就連保安也不跟他們多說。家屬哭著說了會兒,保安就報警,警察來了,也不多說,直接帶走。

這樣的對待,讓親人們陷入一種「我的兒子死掉了,我們對不起學校、對不起政府」的感覺。

我甚至感覺王東平的死,在一些人看來是有罪的。

我跟王東平的姐姐主要打過五次電話,我其實挺後悔的,因為我那個時候能力不足,所以我在幫他去解決問題,呼籲公安提供監控錄像的時候,更多的還是從一種法律的角度。

我當時請了我大學室友來寫,他念法理學研究生,但是最後我們發現,法律在應對這個問題上,沒有用。

人家話都不跟你多說,「再說話,火化你弟弟」,事發後,王子清還沒見過的弟弟的屍體,成為了讓她閉嘴的籌碼。

我還能說啥法律啊。

所以當我做繆可馨事件的時候,我希望吸取王東平這件事情的教訓,我希望我能做得不同,所以當時我請了文學專業的朋友來一起採訪繆可馨的媽媽、爸爸。

我記得很清楚,繆可馨媽媽提到孩子穿的衣服,她在殯儀館看到她女兒衣服上的褶皺,還有上面的小花。

她媽媽是整個人是處於崩潰的狀態。她爸爸明顯地讓人感覺到在努力克制說話時不要哭。

最後與王東平相比,繆可馨的家屬面對的補償是更多的。但是如果說來理一理的話,繆可馨是五年級小學生,王東平十七歲,按理來講其實王東平家屬拿的應該更多,但是他的家屬就只是面對一點點「人道主義」的補償和放棄一切維權機會。

而且,王東平是有監控證據證明他被老師罵了,而繆可馨案沒有監控視頻證明這一點。

所以他們之間的區別,我認為就是繆可馨的事情被更多人看見了。

繆繆進入了大的循環。我請的文學專業朋友採訪繆可馨媽媽的文章,閱讀量過了千萬。

而王東平的死困在了重慶巫溪縣城的小循環裡。警察威脅他的姐姐「再發,立馬火化你弟弟」、「再發,把你抓起來」,學校也開除了他媽媽。

繆可馨家屬和成都林同學的媽媽一樣,我感覺他們都還是不幸中的幸運。

他們被這麼多人看見。還有這麼多人為他們發聲。

儘管可能唯一的區別,只是最後拿到的「人道主義補償」的多少。

因為熱搜總會過去。

在成都49中林同學墜亡這起事件中,循環啟動的契機是一名高中生墜樓。有關機關很快介入,給出調查結果,確保各個機構都能不受這一事件的影響。

在死者被送往火葬場的路上,學校、救護車、警方、火葬場都成為循環中必不可少的環節。

我們會發現,只要加入到循環,所有齒輪都會被轉起來,他們其實就像每個螺絲在擰緊,被上發條。被捲入的人就不得不跟著走。

螺絲、齒輪互相之間早已有規定工作,有共識;造謠、闢謠、人們從義憤填膺到漠不關心,也是這個循環中必不可少的環節。這個循環好像是無解的,任家屬怎樣掙扎也不可能打破。

從熱議到自殺,然後再被遺忘,這就是一個我們每一個人都在參與的循環。

無論你處於任何一個立場,你都在參與這個循環。

求助於網際網路似乎成為跳脫這一小循環的唯一可能路徑。

如果你發聲的話得到關注的話,「厲害」,你進入到了大循環。

但在幾乎無任何邊際價值的抗爭之中,又有幾個人能夠真正堅持下去呢?

我們看到,林同學墜亡事件,最終也沒能突破這個循環。

就在2021年5月11日晚上8點,成都市公安局成華分局官方微博「平安成化」發布了最近的警方通報:「…5月11日下午,公安機關已依法將調查結論告知林某某家屬,家屬對調查結論無異議…」

而這調查結論,並沒有比之前更詳細。

我想起我留學時,看英劇《黑鏡》第一季的第二集。裡面的整個社會,人的生活就是在健身機上跑,以獲得積分來維持基本的吃喝拉撒。主人翁住在一間狹窄的四周都是顯示屏的玻璃房裡,看著被提供的選秀節目。突然有一天,他覺得他不想過這樣的生活了。

他覺得,This is a fake life。My life is a lie。

於是他去上真人秀。他在真人秀上狠狠控訴了虛假的生活。卻沒想到,他的這一番控訴竟然被消解了。

評委說,你這段「表演」真的太好了。

於是他的控訴就真的成為一種表演,他有了專屬的每一期節目,他有了一檔職業吐槽的脫口秀欄目。

結局就是他住進了一個更大的玻璃房裡面。

聽上去很絕望的,都是循環的,最終的最終可能還是回到原點。

但是它至少給你帶過希望。因為你還有站在高處的時候看到希望的時候。

當然,老師對於死者的心理傷害可能真的沒有那麼大。

我媽是老師,我家裡還有親戚做老師,我深知師生關係不能一邊倒地偏向任何一側。

但是包括我在內的網友們追問的是,死亡的詳細原因、解釋與論證過程——

一個中國人的死去,通報能否別太簡單,別太草率,別太略過?

這是一種冷漠的不屑。而這種不屑很多時候是我們的遺忘造成的。

我的期待始終是成都方面的回應能夠更詳細一點。

我記得,成都大學黨委書記毛洪濤自殺的調查結果,就非常的詳細。最高檢調查鮑毓明案的通報內容,也十分詳細。

這個循環就真的無解嗎?其實不是。

很多冤案家屬,我認為都突破了這個循環。不僅是從小循環到大循環,它們是迎來了自己家屬釋放的結果。

像法學界都知道的聶樹斌案和呼格吉勒圖案是這樣的。

2020年引發部分關注的包頭案、葛林林案,也算是部分掙脫了循環。

聶案、呼案他們的母親一直沒有放棄,一直在追尋真相。有很多律師、法學教授、記者在陪著他們一起掙脫循環。包頭案的女兒王然、葛林林的妻子唐潔也是。

要想走出循環的話,就必須一直堅持,而不是只喊一下。

所有經歷真相被掩埋的人們,都需要有向公共表達的慾望和能力。

進入循環的,你會走一個圈,有可能掙脫,也有可能回到原點。

葛林林案,喊冤的妻子唐潔之前也是被高度關注過,她為丈夫喊冤的滾球行為藝術,獲得很多媒體採訪,抖音上的視頻幾百萬播放。

現在,歸於沉靜之後,他生活從這個循環中,又回到原點。但這番循環之旅,是有收穫的——葛林林二審減刑6年,拿掉了8個罪名。

我們要記住我們所處於一個循環當中。我們可能確實沒有辦法掙脫,但要記住,一切是有跡可循的。

作為法律人,我認為任何規則一旦建立之後,它一定會形成一個循環。社會各個方面如果沒有循環的話,是無序的。

行星旋轉,到政府部門辦個事,實際上,我們都希望是有跡可循的。按照法律辦事,我們都遵循這個循環。

但是很多時候,為什麼我們要掙脫?

高高興興的送孩子到學校,晚上孩子墜樓死了;高高興興的在家待著,兒子被指控殺人犯了,被槍斃了。

這種循環,是被捲入的,是必須要掙脫的。

這種循環跟自由秩序的循環不同,是被強制的。

既然我們所處於這個循環,那麼如何掙脫?

要通過堅持不懈,堅持有一個離心力,要堅持往外,逐漸偏離。

它是一個一點一點的過程。實際上,不可能畢其功於一役的。我們要承認,我們就是西西弗斯推石的循環。

但很多人連循環都沒有機會,我有位師妹就是這樣。

她比我低一級。我並不認識她。在18年的暑假,她自殺了,調查結果是她在西政寢室喝農藥自殺的。

他自殺之後送到醫院,還在搶救時,發了籌款鏈接,籌款是10萬塊,當時我幫她積極地去募捐。

後來我的一個師弟跟我說,他們是同學,女生家屬放棄了,籌10萬塊錢,估計只想搞個喪葬費。

我當時聯繫上他父親,我記得電話裡,他是很懵的狀態。

我當時就問他:「您覺得警察調查得詳細嗎?」

我翻了她的QQ空間(她的空間是開放的,所有人都可以看的),我覺得她沒有任何心理問題,師妹很開心,很快樂,每天分享去哪裡吃、去哪裡喝、去哪裡玩。

但是為什麼她突然就喝農藥了呢?

我懷疑這可能是個刑事案件,我對她的死因有懷疑。

我還聯繫到她室友,但是她的室友對我挺冷淡,說:「師兄,你不用管這事,警察已經來過,已經調查了,她就是自己喝農藥的。」

我給她的父親打電話,我那時自己還不具備很強的自媒體傳播能力,故建議他去聯繫媒體,或者說請警方再去調查提出疑問。

她父親聽了我說了半天,蹦出兩個字:「會的」。但是讓人覺得已經很麻木了。我感覺他也就是活著。

師妹這件事我一直沒辦法忘記。我當時在上海準備出國留學的考試,無法到重慶調查。

現在快3年過去了,有些時候晚上做夢,我會夢到一個女生模樣的人來問我:「你知道我是怎麼死的嗎?」

但她只是問我這種話,然後也沒有告訴我答案。

到底發生了什麼,我也不知道,永遠成為一個謎團。

我無從知道詳細的調查經過。這件事也沒有掀起任何的質疑,總之,給出結論很簡單,就是她自己喝農藥死了。也沒有什麼解釋、論證。

師妹在醫院搶救了幾天後去世了,我分享了一首曲子《彩虹山》來紀念她,因為當時給我的感覺就是這首歌——壓抑著的希望。

我師妹的死,沒有進入到循環,沒有再走了。

所有的疑惑,連提出的可能性都沒有。

我最近在網上看到有一類觀點甚囂塵上:「你們質疑官方回應結論的人,追問的到底是什麼真相?官方已經回答了,你們還要追問什麼?」

我們追問的,不僅僅是結論,不僅僅是回答,我們想要追問詳細的論證與解釋。

小學生做到數學應用題,都要寫出計算過程,我們現在可是在追問的是一個生命的離去!

我們想要追問的是有論證、有解釋的真相,而不是簡單粗暴的結論。

這是我們要掙脫循環必須記住的事情。

說回成都四十九中林同學墜亡事件。

前天晚上有很多聚集在門口喊「真相」的市民,我其實是反對他們在門口喊的。首先,這在中國,很危險。我擔心他們的安全。

其次,因為我覺得在門口喊真相,不會幫助掙脫身處的循環,甚至他不知道我們所處循環的有跡可循。

他只會記得自己喊了,下次另一個熱搜來了,他繼續參與另一次喊。

我覺得這不是一個真實的做法,只是一個比較激情的某天晚上發生的事情、一次偶然。

一個人可以做到每次的偶然,但這樣有什麼意義呢?

激情來得快,去得也快。

我不把它當做一個可以突破循環的方式,我也不把它當做一個能記住這個循環的方式。

我認為這是幫助警方完成循環裡面的最後一步:「成都警方最近抓獲幾名擾亂社會秩序的xx,希望廣大市民維護社會秩序。」

我決不是建議警方拘留他們、詛咒他們被抓的意思。

我的意思是,無論是記住循環還是掙脫循環,都需要恆心。

這個恆心不是堅持在一次次熱搜時都去現場高喊,而要篳路藍縷,西西弗斯推石,幾天、幾週、幾個月、幾年如一日地堅持推動。

我仍然會陷入這一次又一次的循環。除了陪著墜樓學生的親人,還有很多冤案家屬、受害者的親人。我們只有陪著他們陷入,才能陪著他們掙脫。