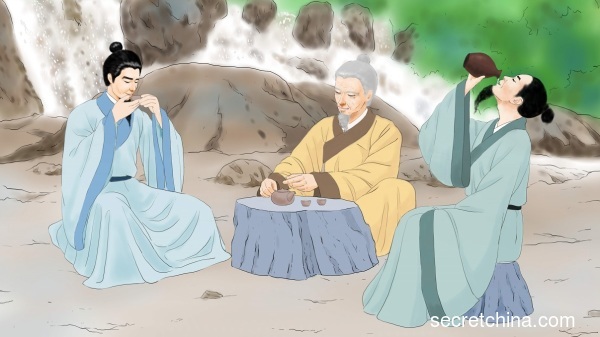

飲食有度,這樣才不會做出失禮的舉動。 (圖片來源: 志清/看中國)

現代人對「酒過三巡」的理解是:酒足飯飽。解釋為吃飽喝足了,這頓飯局就可以落下帷幕了。但其實 「酒過三巡」不僅僅是指飲酒的行為,還包含了古人的飲酒禮節,飲食智慧。

古人飲酒講究按巡,即按照尊長到卑幼的順序,依次敬酒飲酒,眾人都飲完一杯稱為一巡,一次宴會往往要飲酒數巡。以「巡」來形容飲酒大概起源於人們圍桌進食之後。在唐代以前,人們的進食方式是席地而坐,各有一套食具,分餐而食。參與宴會的人各有一席,分散而坐,因此在宴席間斟酒時,並不會有「巡」的感覺。唐朝以後,胡床傳入中原,人們開始坐上了高凳,由此產生了高桌,人們開始圍桌吃飯飲酒。唐朝的《宮樂圖》中,向我們形象的展示了當時「酒過三巡「的場景。宮女們圍著桌子而坐,一位宮女執掌長柄杓,為其她宮女輪流斟酒,這才有了「巡」的感覺。唐朝飲酒一般為三巡,因此產生了「酒過三巡」之說。如如元稹《和樂天初授戶曹喜而言志》一詩云:「歸來高堂上,兄弟羅酒尊。各稱千萬壽,共飲三四巡」。

那為何是「三巡」,不是四巡、五巡、六巡呢?這是因為作為擁有悠久歷史的禮儀之邦,我國從古至今一直倡導飲酒有節。《禮記.玉藻》裡說到飲酒的禮儀時,有言「君子之飲酒也,受一爵而色灑如也,二爵而言言斯,禮已三爵而油油,以退,退則坐」,意思是,君子飲酒,要保持儀態,喝完三杯就要停下來,不能過量。《左傳.宣公二年》中更是直言「過三爵,非禮也」,意思就是喝過了就是失禮的行為。一直以君子標準要求自身的中華民族,在飲酒上也很好地保留了這個習慣。因此,「酒過三巡」實際上就是每個人正好都是飲過「三杯」酒,我國自古也有「酒過三巡方知醉」的說法。

美酒自然要配佳餚,因此誕生了「菜過五味」的說法。關於「五味」有兩種說法:一是說「五味」指五道菜。二是說「五味」指的是上了「酸甜苦辣鹹」五種味道的菜,這是說東道主為了顧全所有賓客的口位,席面上所有菜餚必須味道齊全,「酸甜苦辣鹹」一樣不差,保證賓主盡歡。不論哪種說法,後半句想表達的意思和前半句是呼應的,都是說宴席已過半,大家都已酒足飯飽,該依次退場了。

「酒過三巡,菜過五味」連起來看,就是一套規範的中國飲酒禮節。飲食有度,這樣才不會做出失禮的舉動;適可而止,才是人生最好的修養。酒不貪杯,食不過量,飲食有節,適可而止,恰到好處,人生才能行穩致遠。