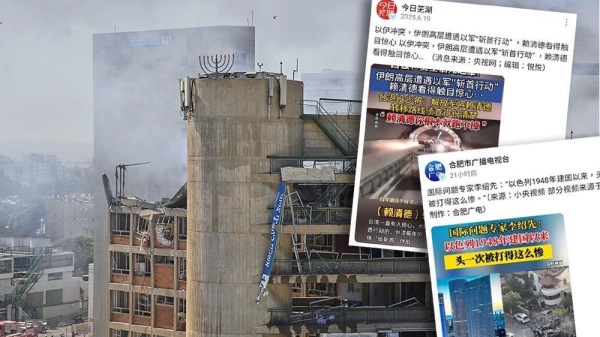

以伊衝突引發國際關注,中共卻藉機展開一波敘事戰操作,透過片面剪裁、誇大渲染與技術神話等手法,輸出對內民族主義情緒、對外話語權擴張。(圖片來源:上報合成/美聯社、翻攝畫面)

【看中國2025年7月4日訊】當前以伊衝突引發國際關注,中共卻藉機展開一波敘事戰操作,透過片面剪裁、誇大渲染與技術神話等手法,輸出對內民族主義情緒、對外話語權擴張,更針對臺灣社會進行多層次認知滲透。從將伊朗描繪為反美英雄、誇大北斗助攻戰果,到讚頌自身撤僑行動的「制度優越」,皆為一套包裝良好的敘事性表演,意在營造「中共模式」的可信任形象,並弱化臺灣對美國及民主盟友的信賴,進而動搖民間抗敵意志。本文旨在解析中共如何藉此事件進行輿論操控,揭露其背後的認知戰邏輯與戰略意圖,提醒臺灣社會須高度警覺,並強化應對機制以維持社會韌性與民主防衛。

一、對伊朗:從英雄神話到受害敘事的戰略轉換

中共如《環球網》、《新華社》等官方媒體,結合微博(Weibo)、嗶哩嗶哩(Bilibili)、微信(wechat)等社群平臺,對近期以伊衝突的報導採取典型「敘事操控」模式:初期誇大伊朗「英勇反擊」與「逆轉勝利」,中期則轉向情緒動員與聲援立場,後期再回歸苦難敘事,建構一種符合其戰略利益的輿論導向。

在衝突初期,官媒大肆渲染伊朗成功擊落F-35戰機(如圖1)、伊朗導彈襲擊以色列(如圖2、3)、突破以色列鐵穹防禦(如圖4)、打擊特拉維夫市中心(如圖6)等說法,強調「伊朗為中東抗美急先鋒」,並塑造其為反抗西方霸權的「英雄國家」(如圖5)。這種戲劇化敘事目的不在於還原戰場實況,而是強化國內「反美、去西化」的集體心理,服務中國對外話語體系的建構。

當戰事進入僵持或局勢不明階段時,報導口徑迅速轉為聲援伊朗,例如新華社社評援引「美國強食弱肉」(如圖7)、「以美三次欺伊」(如圖8)等歷史敘述,並廣泛引用中東地區其他國家表態支持伊朗(如圖9),試圖營造「全球民意與南方國家支持伊朗」的輿論假象(如圖10)。

衝突進入尾聲後,中共媒體再度調整論述重點,將焦點放在「伊朗取得戰略勝利、強化地緣話語權」(如圖11、12),塑造其成為中東新秩序的代表性力量。而到了近期,則又轉向報導伊朗重大人員傷亡,特別強調婦孺受害(如圖13),鋪陳「美以壓迫下的被害國」形象(如圖14),營造國際同情,轉化為道德制高點。

然而,這些報導內容實際多數未獲國際主流媒體或衛星監控情報支持,許多所謂「勝利戰果」與情節均為誇張炒作、片段剪輯,屬資訊操控策略的一環。這種敘事邏輯的快速轉向,顯示其報導主軸並非反映實況,而是服務中國戰略輿論的目標:一方面對內維持民族主義與反美情緒,另一方面對外爭奪地緣政治話語權。

資料來源:截至2025年7月1日,作者搜尋自百度、微博(Weibo)、嗶哩嗶哩(Bilibili)、微信(wechat)。

二、吹噓誇大中國

欲借北鬥神話,包裝全球「戰略後援」

在以伊衝突背景下,中國部分社群平臺、軍事博主以及我國親中媒體持續釋放「伊朗正式啟用北斗系統」、「伊朗依賴北斗定位系統進行精準打擊」、「伊中軍事合作升級」、「北斗導引讓以色列導彈失效」等論述(如圖15-17),不僅將北斗衛星系統包裝成戰略勝利的關鍵技術,更刻意將其與美國全球定位系統(Global Positioning System,GPS)系統對比,營造一種「中國科技壓制美國」、「東升西降」的認知氛圍。中共宣稱伊朗能精準打擊以色列是因為「北斗定位支援」(如圖18),甚至暗示美國GPS已遭干擾或失靈,旨在為中共技術「出海」提供敘事合法性,強化「中國科技正在改寫全球戰略秩序」的集體心理與民族自信。此種「科技敘事膨脹戰果」的做法,本質是一種資訊戰延伸,目的不在技術事實,而是認知制高點的奪取。值予注意,此類敘事模式不僅限於中東或北斗議題,未來在台海、南海、甚至太空與極地戰略議題中,類似「中國科技已具戰略反制美國能力」的論述恐將持續增溫。

資料來源:截至2025年7月1日,作者搜尋自百度、微博(Weibo)微信(wechat)。

讚嘆撤僑迅速安全,操作「大國可靠論」

近年中共對海外撤僑事件的報導已不再只是「事實傳遞」,而成為帶有高度政治寓意與宣傳功能的「敘事性表演」(narrative performance),撤僑行動被包裝為中共製度優越性與大國責任的表現,進而納入「中國式全球治理」宣傳版圖。例如在報導此次撤僑時,官媒強調「只要你是中國人,祖國一定接你回家」(如圖19),塑造出一種不論地點與代價、國家都能動用一切資源保護公民的「制度保障」形象(如圖20),並強調撤僑的迅速與高效(如圖22)。社群媒體甚至提出:「中國撤僑飛機劃過的地方,就是戰場上的禁飛區」(如圖21),此類帶有戲劇性與威懾性的語言,間接傳遞「中國的存在本身就是穩定因子」的強國話語。中共透過小紅書、微博與抖音(TikTok)等媒體轉述「中國護照價值高」、「臺灣人也想被中國接回家」等輿論滲透,此種「情感敘事+制度輸出」的手法,亦透過外溢至周邊國家,特別是針對臺灣,以潛移默化方式模糊國籍認同與國家邊界,形塑「中國保護全球華人」的集體敘事框架。

ffffffffffffffffffffffffff

三、對臺灣:從戰場剪裁到心理戰的多層認知操控

這波中共針對以伊衝突的敘事操作,透過對以色列戰況的片面剪裁與誇張渲染,意在對臺灣社會投射數種心理暗示與戰略訊號。在衝突初期,官媒集中報導「鐵穹防空系統無力攔截」等片段,將以色列刻意描繪為一個「依賴美國卻仍遭重創」的案例,暗示即使如以色列這樣的科技與軍事強國,倚賴美國仍難逃攻擊,遑論臺灣。這種敘事操作旨在削弱臺灣民眾對美國及西方盟友的信任,動搖臺美安全合作的社會支持基礎。此外,中共輿論體系亦配合傳播大量爆炸、廢墟、火海等AI生成或真實戰場影像,強化戰爭的視覺衝擊力,營造出「戰爭=末日」的恐懼敘事。這類影像常以「以色列城市化為焦土」等標題呈現,目的在於深化群體對戰爭的極端恐懼心理,進一步放大「戰爭必然招致毀滅」的情緒反應。

與此同時,部分臺灣媒體名嘴或自媒體也出現與上述論調呼應的言論,例如:「看伊朗如何轟炸以色列,而比伊朗更強大的中國武力更無庸置疑」、「臺灣若走錯路,也將重演以色列的命運」、「美國不會真正出手救臺」等(如圖23-26),這類言論實為一種情緒勒索式的認知操作,目的在引導民眾對「和平統一」產生相對傾向,削弱對抗意志。更值得關注的是,網路社群中同步出現大量「臺灣別成為下一個以色列」、「臺灣最好自知之明」等語句,疑似為統戰帳號或資訊操弄行為所散佈,借由反覆輸出「反抗是無謂的」、「與其戰,不如合」的敘事,逐步瓦解民間的國防信念與抵抗心理,培養一種集體性的投降式思維。

面對這類結合科技民族主義、地緣衝突敘事與心理戰的認知操控攻勢,臺灣亟需提升整體社會的媒體識讀能力與危機感知能力。一方面應強化跨部門的資訊環境應對機制,避免陷入對岸所設定的話語框架;另一方面,亦應同步深化外交政策的透明度、危機處置能力與僑民保護機制,以穩固民眾對政府應變能力與國家制度的信心,進而提升整體社會的韌性與心理防衛力,有效對抗中共敘事霸權的滲透與干擾。

資料來源:由上報截至2025年7月1日,作者搜尋自百度、微博(Weibo)、嗶哩嗶哩(Bilibili)、微信

(本文為《上報》獨家授權《看中國》,請勿任意轉載、抄襲。原文鏈接)