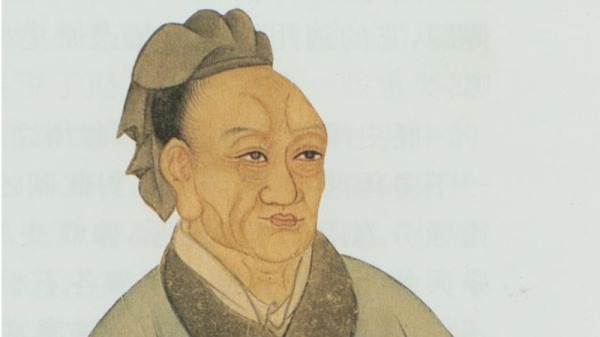

為了使這些義士不被混濁的世道所湮滅,司馬遷認為只能依靠聖人了。(圖片來源:公有領域)

《史記》全書分為五個主題,即本紀、表、書、世家和列傳,其中的〈列傳〉是以敘述「人」為主的個人傳記。當時司馬遷看到有一些人,「扶義俶儻,不令己失時,立功名於天下」,見他們對當下所處的歷史有所貢獻,便決定為他們寫傳,為他們留名,以流傳於世。

取節義最高者

列傳共有七十篇,記載許多精彩人物,司馬遷想在這當中取一個節義最高的人作七十列傳之「首」,於是選擇了伯夷和叔齊的〈伯夷列傳〉。

為甚麼選擇他們呢?司馬遷的說法是──「末世爭利,維彼奔義;讓國餓死,天下稱之。作〈伯夷列傳〉第一。」末世之中,大家都在爭權奪利,而伯夷、叔齊卻是慷慨奔義;他們因謙和而「讓國」,因守節而「餓死」,把節義看得比生命還重,是先秦人重視的人物之一。

子貢曾就餓死一事詢問孔子,「伯夷、叔齊是怎樣的人?」孔子說是古之賢人。子貢又問,他們因守節義而餓死,「心中不怨嗎?」孔子說他們求仁得仁,有甚麼好怨的。司馬遷為了表彰他們的氣節,便將〈伯夷列傳〉置於列傳的第一篇。

節士不怕苦、不怕難,甚至不怕死,就怕死後的名聲不被稱揚,

一輩子堅持的理念不被理解。(圖片來源:Adobe stock)

伯夷叔齊的堅持

伯夷、叔齊留下的事跡不多,簡單的說他們是孤竹君的兒子,因為互相推讓王位,一前一後逃跑出去。他們聽說西伯昌(後來的周文王)素有德政,要去投奔他。抵達時,西伯昌已經死了,他的兒子周武王載著父親的牌位,說是奉父親的遺命,要去征討商紂王。

伯夷、叔齊跳出來阻止武王伐紂,這就是有名的「叩馬而諫」。阻止的理由有兩點:一是「父死不葬,爰及干戈」;父親死了不好好安葬,還急著出征,這是孝嗎?二是「以臣弒君」;身為商朝的臣子卻去征討君王,這是仁嗎?

後來武王滅掉商朝,天下都歸順周朝,可是伯夷、叔齊認為「以暴易暴」是錯的,悲哀天下人竟然接受它,也感嘆過去神農、虞夏的禪讓時代再不復返;這個世道已然大變,不知自己該歸往何處,最後餓死在首陽山上,作為對世道的一種反抗。

為他們主持公道

手寫著伯夷、叔齊的下場,想到自己活生生的遭遇,司馬遷心中質疑──誰說善有善報、惡有惡報了?

如果說「天道無親,常與善人」(天道公正,惟降福於善人),為甚麼現實中,如伯夷、叔齊這般積仁絜行的人居然會餓死?反觀那些濫殺無辜、違法亂紀的人卻能夠長壽而終!為甚麼會是這樣?只能說天道不可知啊!

孔子說過,「道不同不相為謀」,每個人都是按照自己的價值觀去做事。賈子也說:貪吝的人為財而死,節烈的人為名犧牲,愛權勢的人死於爭權,一般常人則是為求生存而努力著。每個人都是按照自己的價值觀行事。

像伯夷、叔齊這等節烈之士,願意為了自己的理念而忍受各種苦難;他們甚至不怕死,只怕「君子疾沒世而名不稱焉」,害怕自己死後的名聲不被稱揚,一輩子堅持的理念不被理解。

為了使這些義士不被混濁的世道所湮滅,司馬遷認為只能依靠聖人了。所謂「同明相照,同類相求。雲從龍,風從虎,聖人作而萬物睹。」聖人興起,引來萬物矚目,伯夷、叔齊因為受到孔子的稱讚,他們的事跡才能被世人所知,苦心也才備受肯定。

伯夷、叔齊是幸運的了,世上還有更多默默堅持正道的君子,得不到聖人的表彰而泯沒於世;怎麼可以讓那些磨礪德行的人沒有好報呢!既然如此,司馬遷願意繼孔子之志,為他們奮起作傳,以彌補天道之窮也。