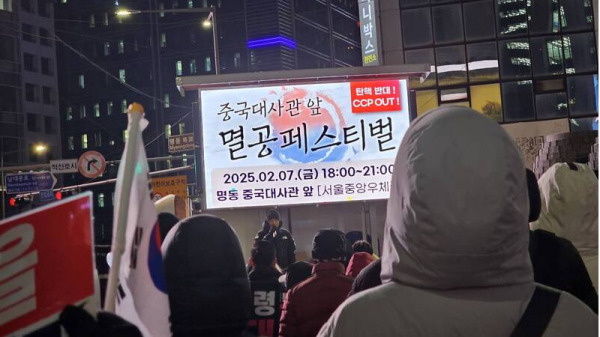

中國駐韓國大使館遭到民眾示威,抗議者吶喊著「中共(CCP)滾蛋」、「消滅共產主義」和「習近平下臺」。(圖片來源:@kizw225166「X」帳號)

【看中國2025年10月15日訊】(看中國記者王君綜合報導)近年來,韓國民眾對中國持負面態度的比例已經逐漸增加,甚至韓國反中示威頻傳。據韓媒民調顯示,有高達66.3%的韓國人對於中國持負面觀感,且「No China」已成為口號,自過去與中國市場深度融合,如今卻逐步想擺脫過度依賴,韓國人對於中國的不信任和戒備,其背後所反映的不僅是政治或者文化上的對立之外,還有來自於經濟依賴的焦慮及供應鏈重組的壓力。

在韓國觀光鬧區,經常出現有大批民眾高舉著抗議標語,並對過往遊客言語攻擊,還與親中旅客爆發口角。這一系列強烈的「反中遊行示威」已吸引國內外的關注,更凸顯出韓國社會正處在與中國經濟關係的轉折點。

去年12月,在尹錫悅政府執政的期間,首爾多地爆發了保守派示威活動,其中有部分抗議者把矛頭指向中國,且高呼「CCP OUT」(中國共產黨滾出)的口號。

即使李在明在今年6月當選總統,但這些抗議活動仍然持續不斷。今年10月開始,韓國試辦了中國團體遊客免簽入境15天,此舉導致韓國國內反中情緒不減反增。

韓示威者高喊「消滅中國共產黨」

當地時間9月28日下午2點30分,韓國數個保守派團體聚集於首爾市中心首爾站前的廣場上,向「南大門」挺進示威。示威者們手持韓國與美國國旗,高喊「釋放尹錫悅」、「消滅中國共產黨」等標語。

根據《韓國時報》(The Korea Times)報導指出,示威者們手持韓國與美國國旗,並高喊「釋放尹錫悅」、「廢除舞弊選舉」及「逮捕李在明」等口號。

還有一些抗議者首舉著呼籲「消滅中國共產黨」的標語,還穿上了印有紀念美國保守派活動家查理·柯克(Charlie Kirk.)遇刺事件T卹。

在這次的遊行中,並沒有發生與警方肢體衝突的通報。

韓國於晚近爆發了多起反中國示威活動。近日該國總統李在明曾經批評反中國集會上「充斥著褻瀆及仇恨言論,已超越了言論自由」。

韓國對於中國團體遊客的實施免簽入境政策即將試行,引發反中國的聲浪也日益高漲。中國駐首爾大使館提醒該國旅韓人士,應遠離示威地點,且留意不要於言行上觸怒韓國人。

「薩德事件」催化韓國人反中

據韓媒民調指出,已經有高達66.3%的韓國人對中國持負面觀感,不只出現更多的街頭反中遊行,在社群媒體還出現了威脅「砍中國客」等恐嚇貼文,且情況已經嚴重到李在明親自出面,並譴責反中團體行為是「低劣,有損國格」。

根據研究調查顯示,韓國人對中國的負面評價已居高不下。據《中央日報》最新的民調顯示,2025年該比例已達到了66.3%,已經比去年上升2.5個百分點;皮尤研究中心於2024年的調查更顯示,有97%的韓國人對於中國持負面或者非常負面看法,已為全球最高之一;據捷克帕拉茨基大學的「Sinophone Borderlands」項目調查指出,在2022年有高達81%的韓國人對於中國持負面觀感。

其實,這種態度不僅存在於老一輩,且也在年輕人中盛行。有許多韓國年輕人透過網絡來對中國的政治干預、經濟上壓力和文化侵蝕念頭表示不屑,如此的社群輿論亦反過來加深了媒體對於中韓經濟紛爭關注。

據《德國之聲》報導指出,在韓國輿論中有不少意見認為,現今韓國反華情緒的產生,主要歸因於中共的擴張主義政策,其中的「薩德事件」扮演了一個關鍵催化劑的角色。

中國是經濟夥伴 也有可能會成為制裁者

2016年因為部署 THAAD(薩德反導系統),引發2017年中國對於韓國展開「非正式限制令」的反制行動,而打擊韓國文化輸出、觀光和化妝品等軟性產業,此外還包括韓國明星演出遭暫停、劇集被封殺,以及旅遊團被限制等。此事件讓眾多韓國民眾第一次意識到,中國不只是經濟夥伴,還可能成為制裁者。

2025年10月,據《中央日報》英文版報導,中國政府正在針對稀土金屬與相關技術實施更加嚴格的出口管制。該項政策涵蓋了既有用於AI、半導體和電動車產業的稀土材料,同時也包括稀土衍生品及技術輸出控制。

韓國貿易協會(KITA)2023年統計顯示,韓國約有74%稀土進口是來自於中國,其中還有一些礦產對中依賴度逾90%。儘管中國官方尚未對韓國實施明確禁令,但如果中國用出口管制作為外交或者經濟武器,那麼韓國高科技產業比如半導體、電池和AI 等龍頭就將可能面臨遭卡脖子的危機。

由於這樣的現實,而直接影響韓國企業對於中國市場的信任度。如今韓企為了能夠減少地緣風險,已經開始調整供應鏈,比如擴大與澳洲、印尼、越南和非洲等國家的聯合礦產計畫。

中國已成為韓國國際市場競爭者

過去韓國在美、中之間可說是左右逢源,其軍事仰賴美國,在經濟上依靠中國,現今中國一躍成為世界第2大經濟體,同時也成為韓國的最大貿易國,韓國方面受益匪淺,且經濟突飛猛進,在國力上也因而大增。

然而,隨著中國產業升級,中企於半導體、電池和顯示器等領域上快速崛起,兩國原本的互補,但主導地位逐漸遭競爭者取代,且韓國是從對中貿易順差轉為逆差,如今韓國的經濟現狀差,其可歸於過度太依賴中國市場的結果。

隨著韓中之間的關係從經濟夥伴轉成為潛在競爭者,使得韓國社會正在進入重新來定義「對中依賴」的時代。雖然中國仍是韓國最大貿易國之一,可是供應鏈的安全、技術主權,以及地緣風險的考量,已讓韓國企業和政府開始尋求能夠「去中國化」的戰略平衡,此種轉變不只是在外交路線的再定位,連同產業結構的也要長期調整。

然而,若經濟分歧和民意對立持續發酵,恐將加深韓中兩國之間的互不信任,而影響區域合作與投資信心。據《金融時報》報導,中韓之間關係的關鍵並不在於誰主導貿易,而在如何來建立新的互信框架,而讓經濟合作能夠超越政治猜疑。

此種狀況在未來是否會有所改變?據《德國之聲》報導指出,韓中兩國在民間交流方面,雙方政府正在積極擴大交流。自從去年11月起,中國開始對韓國旅客提供了30天的免簽證待遇,而韓方亦於今年9月對所有中國團體遊客採行免簽證政策。

不過,在外交層面的不確定性,依然存在,如今隨著川普政府和習近平於東亞霸權的競爭加劇,以及韓國政府的回應,韓國反華情緒未來的發展,仍還充滿諸多不確定性。