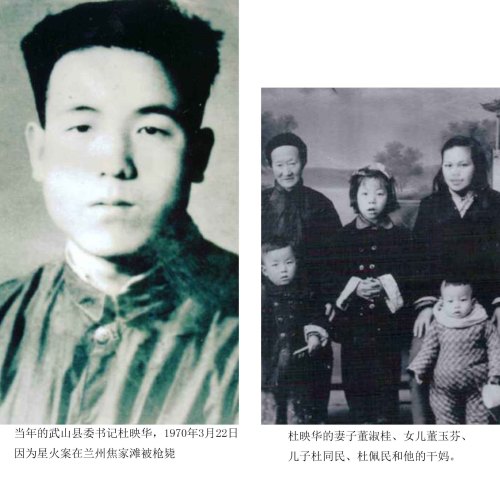

【看中国2017年7月5日讯】受访人:杜同民,男,62岁,甘肃省陇西县文峰镇人,水泥场退休工人。是一九七零年三月二十二日被枪毙的武山县县委书记杜映华的大儿子。因为受父亲反革命案的影响,没有读过书,基本上不识字。

时间:2017年4月10日

地点:甘肃省陇西县文峰镇杜同民家

录音长度:55分钟

前记:“你应该是很坦荡的,因为这些都是过去的事情,今天,我们问一问、谈一谈,没有什么可值得害怕和惊慌的。这都是过去的历史了。请一定去给杜大哥上个坟,替我问候他,向他鞠躬。”虽然电话上向承鉴先生这样安慰,但是我心里还是很不安。因为之前有人已经拒绝了我的采访,说受到来自官方的警告。

但是,我来到了陇西,就不能不去看望一下杜同民大哥,再和他一起去给杜映华先生上个坟、烧点纸、鲜盆花。捎去向承鉴先生、谭蝉雪女士、胡杰先生、高伐林先生等位的问候和致意,也完成自己的心愿,那就是在杜映华先生墓碑前燃烧《星火》的封面。以告慰先驱之灵魂。

虽然通了电话,杜同民大哥并没有到大门口接我,他电话上说:“你往里走,我看见了就喊你。”果然,等我走进小院,不远出一个六层楼上窗户打开,一个六十开外的老人对我喊:“我在这里呢!你上来!”这么老实的人倒少见,我一层一层的往上走,到了顶层,家门开了。我称呼着:“大哥,我来看看你。”就像见到久别重逢的亲人,他眼泪扑簌簌的掉,我知道他内心有太多的痛苦和委屈。我握住他的手忍着泪水说:“大哥,慢慢说,咱们慢慢说。”

面对面坐下,我们谈起了他的父亲和往事……

依:大哥,虽然我和你素不相识,但是你父亲的事情,我都很清楚,谭蝉雪老师、向承鉴伯伯写的书我都看了。我就是想来看看你们,和你们聊一聊,也想多知道你们这些年怎么生活的。

杜:你说你来,我就给我弟弟佩民打了个电话,他说让我小心些,武山那边有人查哩,他不敢和你说,可能还是有些害怕。

依:大哥,不用害怕,我们又不做什么事情。

杜:就是,我也不害怕。我就是希望有懂历史、有良知的人把这个事情弄清楚。

说起来,我和我父亲一起的人都是脱节的,没有任何来往。直到几年前,漳县有一个和我父亲一起工作过的同事,他也想不通,就写了一本书,中间就写了我爸爸的事情,这个书你见过没有?他还有我爸爸的一张照片。

中午你就在这里吃饭吧?压些米饭。

依:那就简单一点,主要是来看看你们。

杜;这个事情,就孽张的(甘肃土语:可怜)没有办法说,没法说。(杜大哥话还没有说,就哭起来。)

依:大哥,别难过,我们都很关心这个事情。我每次看谭蝉雪老师和向承鉴伯伯的书我都很感动,这本书就叫《星火》,已经出版了。谭老师的未婚夫就叫张春元,就是和你爸爸一起被杀害的。(为了避免一些麻烦,我没有告诉杜同民大哥书是在美国出版的,但将书的封面拿出来给他看,想留给他做个纪念。)

杜:我爸爸这个照片和适着呢,林昭我听说过,谭老师我也听说过,但是她的书我这里没有。

那时候困难得很,陇西的饥荒严重得很。我给你说,榆树皮、玉米芯、荞衣我都吃过。地里的那个白菜叶子,晒干了,冬季煮熟吃,我就吃的害怕了。榆树皮都是好吃的,做成汤喝都是很香的东西。虽然我父亲当了个县委书记,但那时候的干部和现在的干部不一样。我父亲也不贪,我妈妈和几个娃娃都吃不上,当了个书记也是白当了。

依:你爸爸为什么被抓?你知道吗?

杜:我爸爸和向承鉴这些学生好,他们是右派学生,但还是个小娃娃,不是反党的人,我父亲就没有对他们另眼相看,右派就是右派,娃娃好好劳动就行了。后来这些学生们办杂志《星火》,被发现了,把我爸爸牵扯进去了。

我还听人说,我爸爸对曹建基说过:“现在的速度太快了,农民的生活赶不上,饭吃不饱。”这个曹建基是我父亲的上级,是个区长还是什么的,我父亲给他汇报了。后来因为曹建基知道我父亲的情况,知情不报,也受过一些牵连。这是我听别人说的。

依:你爸爸被抓的时候你多大?

杜:我爸爸被抓是六一年的二月份,我就是个五岁,我是五五年出生的。我和弟弟佩民就是相差个一岁半,几乎就是同龄。我弟弟是属鸡的,我是属羊的。

依:那时候你们家几个孩子?

杜:四个。我姊姊是最大的,属蛇的,叫杜玉凤。男的里面我最大,现在在武山的是我弟弟杜佩民。还有一个小弟弟。小弟弟过得还算好,那时候我的四姨,就是我妈的妹子,和我四姨夫在兰州工作,她不能生养。我们的生活不能过去,就把我的小弟弟送给我四姨了。

依:你小弟弟走是哪一年?

杜:那是六一年,我爸爸被抓走了,家里困难得不成。六一年这个娃娃生下来,就抱上走了。这个娃娃是属牛的,这个我可记得,生下来几个月就送走了。他现在叫康登峰,在我们家没有给起名字,年纪太小,当时我妈妈也没有办法养活。

依:这个娃娃是你父亲被抓之后出生的?

杜:是,就是我爸爸被抓的时候,我妈妈是怀着大肚子。几个月我也说不上了,反正是怀着娃娃呢。我爸爸见过我们三个,但是没有见过这个小弟弟,他走的时候,知道我妈妈怀着娃娃呢。他是几月生的我实在记不得了,没过几个月就送走了。就这样子。

我爸爸六一年被抓起来,我去看过两次。一次看到他了,一次不让见。

依:你记得是哪一年去看望的父亲?

杜:我真给你说不上,大概就是六七、六八年的样子。那时候,这里(陇西站)有个慢车,从兰州过来的,发往西安的慢车,车次我还记得呢,叫个446(这么多年了,他还记得去看望父亲的车次),到这里就是半夜五点。我和我妈这车票就出不起,从这里到天水就是一块多钱,这个钱就掏不起,我们就扒上那个慢车,连站台票都不买,这样说出来就话就很丑了。

我们从南河川下车,走到天市也要七、八公里路呢。一下南河川下面就是渭河,那时候渭河水还大。我和我妈妈也辩不清楚方向,就走着打听着。我看见一根钢丝拴着一个小船,送一个人过去要一毛钱。我妈就掏了两毛钱就过去了。还有一次这个钱我们就掏不起,我和我妈妈从南河川的西头就绕着走,绕了两公里多路。那里有一个大桥,就过去了,然后有个小山洞,就穿过去了。就为了省那两毛钱。从南河川那里下去,就到天水市的中心了。

依:你在什么地方见的你父亲?

杜:天水第三监狱,在天水的东关,就是现在我也能把那个地方摸着。我去了两次,一次见了,一次不让见。我记得我们拿着馍馍,那个检查的人就掰开检查,检查完了就让我们拿上。那时候困难难得很,就给我爸爸拿了些杂粮馍馍。

我记得我父亲对我说:“你乖乖的,听你妈妈的话,不要淘气。”我还听见我父亲说:“有一天,共产党最终会公正的对待我。”他是给我妈妈说的,我就站在一边听着,着就是我最为印象深刻的话。

依:你看到你父亲当时他的精神面貌怎么样?

杜:他就是又黑又瘦,看着精神还可以。但是犯人见家属的时候,人家也不让多说话。他不敢多说话,我妈也不敢多说话。

依:他和你们隔着栏杆没有?

杜:没有,他就在我面前,旁边有一个人,就在一个小房子里,前后就说了一分钟话。实际上,就见了这一次。从我父亲六一年入狱到六七、八年,我和我妈妈就见了这一次。

我记得我去之前,听人说我爸爸被判了五年,已经坐满了,就要回来了。以后又说是七年,到了文化大革命,那个什么队……我也不会给你说。我是个不识字的人,书本子我也不会看。

依:那下一次为什么不让你看爸爸了?

杜:不知道。估计那时候已经给我爸爸加刑了,情况也没有人给我们说。

依:你是怎么知道这个消息(父亲被枪毙的消息)?有没有给你们一个书面的通知?

杜:没有,没有,没有人给通知。

我的大舅那时候是乡村的医生,到处跑着给人看病。据说有一封信寄到学校了,学校的老师觉得我年纪小,我母亲也没有能力处理,他也是处于好心,就可能给我大舅舅看了。我大舅最早的时候跟上我爸爸在漳县上学,他念了些书,能给人看病,嘴也比较会说。有些事情知道的相应比我还要多一些,但他也不给我们娃娃说,不让娃娃们知道。我大舅舅今年也七十多岁了。

依:那你怎么知道父亲不在了?

杜:那时候有那个布告呢,有布告呢,人是在兰州焦家湾处决的,布告是全甘肃省到处贴着呢,和现在不一样。到处贴,让人看着害怕。但是布告下来,没有在四十里铺贴,其他地方都贴了。当时我大舅舅在那个学校工作,人家也就算了,这些人也是好心,不给我们伤疤上撒盐,就不想让我妈妈和我们看到。

依:和你爸爸一起被处决的叫张春元,是兰州大学的学生,就是谭蝉雪老师的未婚夫。你以后去找过你爸爸被处决的地方吗?

杜:我父亲被处决的地方,我和我的四姨夫去找过一次。那是我父亲被枪毙过的好几年了,那是七几年了,我和我外爷一起去兰州找的。我四姨夫领着我们,那时候我四姨夫是一个工厂的保卫科工作。我四姨夫那时候也就是三十多岁,开那个宣判大会的那天,我的四姨夫就是会场维持次序的民兵,就在旁边站岗着呢。他能看见我父亲,被五花大绑在卡车上,勒得紧紧的,现场的情况他很清楚,但是他也不敢怎么样。我姨夫说那一次枪毙了好十几个呢,我听说那个时候毛主席有个一打三反,就一次枪毙了十几个人呢,让人看着害怕。

我去了那个东港,在兰州的东港的山沟里面,就是焦家湾的一个山沟岔里面,这边一个山嘴,那边一个山嘴,中间一个沟。我去的时候,有六、七个坑,水冲过的。我就想找到我爸爸的遗骨,但是没有办法找,挖出来不一定是我爸爸的,可能把别人的给挖出来了。找来找去也没有个标记,最后我姨夫说:“行了,咱不找了,天下的黄土都是埋人的。如果挖,把旁人的挖出来咋办?”当时也没有个土包包,就是一个个坑,水冲过去了,坑就深了,能看出来。

我们在周围打听了几个人,人家说:“就是给你挖出来几个,也说不清楚是哪一个。”那时候我们也不懂用骨头就能化验出来,国家没有那个科学,我们也不懂。去找找就尽了我们的心。

我四姨和我四姨夫就抚养大了我们的弟弟。

依:家里没有爸爸了,你们怎么生活呢?

杜:那生活就孽张的没有办法说,我馍馍要过(土语:逃荒要饭),去陕西背过粮。(说到过去的生活,这个五岁就再也见不到父亲,和母亲、姊姊、弟弟相依为命艰难生活下来的六十多岁的男人忍不住痛哭起来,眼泪沾湿了衣襟。)

依:大哥,不要哭,不要哭。

杜:我要过馍馍,到处跑着要,拿回来给妈妈和姊姊、弟弟吃。背过粮食,从宝鸡到兰州卖过菜,提着篮蓝子卖过菜,拿着自己扎的扫帚换过粮食,这些我都做过。都是为了最基本的生存,为了活命。我们这样的家庭,因为政治成份,反革命的家属儿子,比一般人还难。

我才十一、二岁,就开始给生产队劳动。一大早天不亮就起来背上背篼往地里撒粪,把我吓的,害怕有狼哩。那时候农村是挣工分,咱干的是最苦的活,拿得是最少的工分。工分就是三等九级,一等一级就是社会关系好的,劳动攒劲的。我是拿最低等的,因为我算是地富反坏右。最孽障是我妈妈和我姊姊。

依:你父亲没有的时候,你妈妈多大岁数?

杜:我爸爸是属兔的,我妈是属马的。他们的相属我知道,但准确的年龄我不会给你说,也就是四十多岁,年纪还不大。我妈妈不算是小脚,中等,也是缠过的。

依:你就没有任何机会上学读书?

杜:我是没有机会,我弟弟上了四年级人家不要了。我弟弟上学念书还不错,在四十里铺往初中转的时候还是第二名,因为是反革命家属,人家就不要了。

我就从来没有机会读书,一个是家庭的原因,一个是要劳动,要混口呢。不劳动不行,我妈妈一个妇女,我弟弟年纪又小,我就是家里的主要劳力。

依:你们哪一年在土甸子给你父亲修建的坟墓和墓碑?

杜:我爸爸去世,我年纪小,有些事情我也说不上来。我年纪小,和父亲的同事朋友都脱节着呢,那时候的社会,人都害怕,

其实,我爸爸的坟是个空坟,就是为了祭奠他,就是那么个意思。那时候我小得很,没有能力把爸爸收回来。我才十四、五岁的人,一个是经济能力,一个是那个时候的政策就不能做啥。

那是八零年我爸爸落实政策以后,我们就给爸爸请人念了个经,就做了个空灵。里面没有我爸爸以前用过的衣帽东西,全部都是空的,什么都没有。可能你能明白,或者你不懂,就是我们当地的习俗。就是在里面放了一个小盒子,和棺材是一模一样的,一米长,二十工分高的小盒子。里面放了一块青砖,几个麻钱,点了几点我指头上的血,就是给我爸爸留下个历史,证明他是清白的。但完全是空灵。

碑子是以前家里比较困难,先用水泥做了一个。有个娃娃不懂事,为了砸钢筋就给砸坏了。那么后来我就给做了个石头的,做的大,哪一年给立的,我也说不上来了。我不识字,请人把我爸爸和妈妈饿名字都刻上了,我们兄弟的名字和后人的名字都刻上了。

依:请谈谈你的妈妈的情况?她是哪一年过世的?

杜:我的妈妈是八九年过世的,是六十岁,或者五十九岁。我妈妈是最为命苦的人,她一辈子是搬家次数最多的,我们搬家的次数是最多的。

依:你们的工作是后来政府给你们安排的吗?你的弟弟后来情况怎么样?

杜:我父亲平反了,政府给我们解决了个户口,我的家属那时候儿子也生下了,那户口都给解决了。想争取我姊姊的户口,人家说我姊姊已经出嫁了,就不能再管了。

我弟弟人聪明,念了四年书,后来安排在商业上工作,先在柜枱上扯布,干了一年多就开始干采购。

我的工作也是给安排的,我先是在武山的水泥厂工作,后来和陇西的一个人对换过来。当时武山为了我的工作也拖了一段时间,要把我安排集体工呢,最后天水地区的劳动局把武山给说了一顿,才给我们安排了工作,老二进了商业单位,我就才进了水泥厂。我是十月份上班的,刚过了两年,我就调到陇西了。

那时候主要是我的妈妈在陇西,这里也是我的老家,我就回来了,能照顾到老人。

依:你姊姊杜玉凤怎么样了?

杜:我姊姊已经去世八、九年了。她后来嫁到天水渭南镇,一辈子辛苦,最后得了个不好的病。我姊姊在天水的妇女医院住院的时候,我去看了一次,拍了个片子,人家医院就不让住了。我和老二把片子拿到兰州,让一个专家看,专家说不是太好的病。我后来把我姐领到兰州,到兰州的陆军医院,那个医生个子大大的。那是我们家小弟弟托的人,一大早就去提前挂了个号,就做了个基电图。我又把片子拿到兰州第一医院,让我姨娘的女孩的拿去,她在医院当护士着呢。她就把第一医院的主任找到,让给看看片子。医生看了以后说:“不好,这个病的名字就叫运动神经原。她的神经就慢慢的萎缩了,这样的病在全国也就是六、七例。”他说这是个怪病,一般老百姓看不起,一针药四千元,但也就是维持一下时间。

我姊姊害病的时候,说个实在话,几万元之内,我们大家还能给凑上。但是也没有救助她的命。

依:官方有没有给你父亲一个公开的追悼会?

杜:我们一直在要求,希望官方方在武山开一个公开的追悼会。人家不答复不应承,但是一直没有做。那时候,我妈妈还在世,我们全家都一直在要求。尤其是我姊夫,是个高中生,他比较懂历史一些事情,他要求的比较厉害。但是人家武山一直就没有做。我总觉得武山有一个黑影在里面,包括武山写县志的时候把这一段就没有写进去,我父亲有没有名字,把他枪毙了,有没有写进去,我给你说不上。

平反的时候,武山法院来了一个姓何的,有一个平反文件,还没有给我们给,就是拿给我们看一看。我们家老二就原文抄了一遍,有这么个东西,不是原件。

依:你有没有觉得以前和你父亲同事过的人、或者迫害过他的人从中作梗?

杜:我就怀疑有这样的事情,有人从中包庇一些人。为了我父亲的事情,我还到天水的中院去了一次,中院的厅长对我说……。(此时,有手机电话打进来,喂!我和这个记者在家里呢,嗯,嗯,好。)我儿子打电话回来,让我今天不要去处。有人给他打电话了。

依:大哥,没有关系,不用害怕。我们没有什么想法,从我来说,就是想多了解一些正相。把你父亲的经历、你们的苦难、想法写出来,我也不想挣钱,不想发财,什么都不想。

杜:我父亲坐了十多年的监牢,最后被错杀了,一共给了我们六千元钱。我们从来没有提钱的事情,政策落实了,给开个追悼会,就行了。我记得清清楚楚,武山法院拿来了四千元,有三年的工资、扶血金一共是四千六到四千七这这么多。天水法院拿来三千元,两千块钱是错判的,一千快钱是错押的。我记得很清楚,一个胖胖的小伙子给我拿来的钱,三家给了六千多块钱。

共产党的政策现在好得很,和以前不一样了。邓小平、胡锦涛、习近平这个政策都好得很。我就希望文化人有心人把历史写出来,让这种事情不要再重犯了,也让下一代知道这个事情。对我父亲一还一个公平。

依:我来的生活,向承鉴伯伯委讬我去给杜书记,他称呼杜大哥去上个坟,烧个纸,替他捎个话,我们等一下一起去。我觉得,人死了,是有灵魂的,我们去坟上看一看,说一说,你父亲都会知道。

(但是此时电话又响动了,有人打电话来叮嘱杜大哥不要再和我说什么,不要录音、录像,不要和我一起出门。

大哥,那我就先走了,不要给你们带来麻烦。

后记:这是一次狼狈不堪的采访经历,一个多小时,不断的有各方来电,杜大哥在远处工作的儿子也放下工作,匆匆忙忙往家里赶,他在电话上说:“爸爸,这个事情可大了。”我等不到杜家的米饭蒸熟,杜也不敢收下我带来的《星火》封面,我不得不立刻告辞,尽量少给杜大哥增减恐惧和麻烦。

告别杜大哥,我拦小一辆出租车,“去土甸子。”我要去给杜映华先生上坟,既然来了,谁也别想拦住我拜祭英魂的脚步。在回到美国一个彻夜难眠的夜晚,我写了一首诗《在你的空灵前点燃星火》。