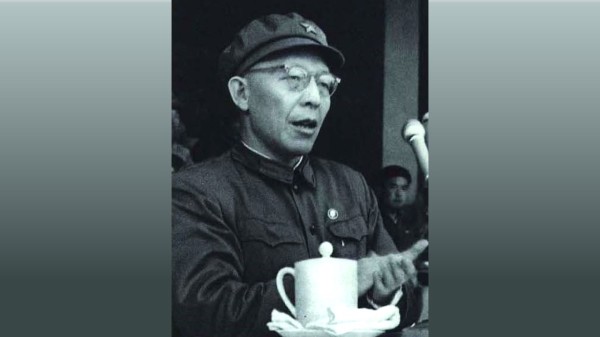

张春桥投靠江青文革中急速升迁。(图片来源:公有领域 维基百科)

张春桥是一个极具争议性的人物。中共历史记述中,张春桥被认为是“四人帮”中的“狗头军师”,是外表阴沉的“野心家”、“阴谋家”,意图“篡党夺权”。在中共元老派眼中,张春桥被认为只不过是个“小文人”、“小记者”,在担任政治局常委后,张春桥亦曾对女儿张维维说过:“哪一块革命根据地是我开辟的?哪一支军队是我带出来的?哪一场战役是我打下来的?”作为“四人帮”核心成员之一,他从一个默默无闻的编辑,攀升至中共政治局常委、国务院副总理的权力巅峰,最终又因四人帮倒台而下狱,被判死刑缓期两年执行。他的一生充满了倾轧博弈,展现了中共高层权力斗争的残酷与复杂。拨开历史迷雾,追溯张春桥从“崛起”到坠落的政治生涯,有助于揭示文革时期中共高层内斗的真相,张春桥在这场政治漩涡中的角色与命运到底如何展开和收尾的?

全凭一支笔和政治敏感度

张春桥,1917年2月1日出生于山东巨野一个小商人家庭。1934年夏,张春桥中学毕业后给各家报刊投稿,试图以此为生,这一时期,他极力想引起文坛的注目,其文学评论专门以著名作家为批评对象,戴望舒、老舍、臧克家等人均受到过张的攻击。年轻时的张春桥也曾在上海《大公报》工作,担任记者和编辑,属于知识份子阶层。他在上海的文化圈有一定名气。

1935年10月,张春桥加入“左联”。1941年7月1日,张春桥写下了《毛泽东之歌》,经音乐家卢肃谱曲后,歌曲在晋察冀流行。1944年4月调任《晋察冀日报》,任副总编辑。1949年5月张进入上海,在新华社华东分社和华东局宣传部任副社长和副局长。

历史的机遇很快降临。1949年中共建政后,张春桥凭借他的文笔和政治敏锐性,逐渐获得了上海市委领导的赏识,当上上海市委第一书记柯庆施的秘书,这一职位使他对上海政坛的运作有了深入了解,也为他后来的“政治崛起”奠定了基础。

投靠江青 文革中急速升迁

张春桥政治生涯的真正转折点是遇到了毛泽东的妻子江青。江青到上海建“基地”,搞革命现代戏时,张春桥抓住了这个机会。他积极配合江青的文艺改革,表现出了与江青一致的政治立场,很快获得了江青的赏识和信任。

这种关系使得毛泽东开始注意到了张春桥,毛泽东通过江青了解到上海有一个张春桥,对他的文章产生了兴趣。张春桥乘机写了篇《破除资产阶级的法权思想》,这一文迎合了毛泽东“跑步进入共产主义”的理念,引起了毛的高度重视。

随着文化大革命的爆发,张春桥的政治地位迅速提升。1966年,他被调往北京,成为中央文革小组副组长,成为毛泽东文革理论的积极推动者和执行者。在中央文革小组中,江青是实际负责人,张春桥则是其得力助手,二人形成了强大的政治联盟。

张春桥在文革初期主要负责理论宣传和组织工作,写了大量文章为文革辩护,成为毛泽东的重要“笔杆子”。他的文章往往是毛泽东思想的注脚,帮助毛泽东在理论上为文革提供支撑。

1966年初,在毛泽东的指示下,张春桥先后参与修改《林彪同志委讬江青同志召开的部队文艺工作座谈会纪要》、《五一六通知》等文化大革命指导性文件。1966年5月28日,中央文化革命小组成立,张春桥被任命为副组长,从此进入中央工作。在1966年8月1日至12日举行的中共八届十一中全会上,张春桥参与了对刘少奇的批判,并在12月18日指示蒯大富,让其在社会上公开点名批判刘少奇。

上海“一月风暴”与权力攫取

1967年初的“上海一月风暴”是张春桥政治生涯的又一重要节点。张春桥再度被毛泽东派至上海了解运动情况,他与姚文元、王洪文在上海发动了“一月风暴”,打倒了以陈丕显为首的上海市委,自此全国开始刮起夺权风。

在这次政治运动中,张春桥与姚文元、王洪文等人联手建立了上海市革命委员会,张春桥任主任。这被视为文革中造反派夺权的典型案例,为全国各地的夺权行动提供了样板。

张春桥成功夺取上海市的权力后,得到了毛泽东的高度肯定。毛泽东称赞上海的夺权是“无产阶级文化大革命的一个伟大胜利!”,使张春桥在毛心目中的地位更加稳固。

政治生涯巅峰

1966年9月15日,毛泽东与张春桥、江青、周恩来、姚文元、戚本禹、王力、关锋等人合影。(图片来源:网络图片)

随着刘少奇、邓小平等中共元老被打倒,文革派系在中共高层的影响力迅速扩大。1969年,在中共九大上,张春桥晋升为中央政治局委员。到1973年中共十大,他更是被提拔为政治局常委、国务院副总理,达到了政治生涯的巅峰。此时的张春桥已经是中共最高权力层中的重要人物,拥有巨大的政治影响力。

张春桥在这一时期主要负责意识形态领域的工作,指导全国的文化、教育和宣传工作,成为毛泽东文革理念的重要执行者和阐释者。他与江青、姚文元、王洪文等人被并称为“四人帮”,掌控着中国的文化和宣传领域。例如,张春桥指示姚文元编写《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》等批判文章,将学术讨论政治化,确立“阶级斗争为纲”的叙事框架,张春桥作为中央文革小组主要成员,主导对文化部、教育部等机构的改组,建立“革委会”体制取代原有管理体系。

四人帮在宣传上垄断全国,掌控《红旗》杂志等核心媒体,将样板戏、革命文艺塑造为唯一合法文化形态,实施信息过滤与思想整肃。

与林彪的暗中较量

尽管张春桥在毛泽东那里得到重用,但他在权力斗争中面临的最大威胁来自林彪。林彪对张春桥十分警惕,认为他是一个危险人物。

在一次政治局会议上,当毛泽东问林彪:“你看小张(张春桥)怎么样?”林彪未能领悟这句话的真实意图是引他评论江青,而是直接回答了自己对张春桥的看法。林彪的警惕性和张春桥的政治野心使两人之间存在着明显的政治竞争。

随着毛泽东与林彪矛盾的加深,张春桥巧妙地利用这一局势,站在毛泽东一边,成为攻击林彪的主要力量之一。林彪事件后,毛泽东对张春桥等人的依赖更加明显,使“四人帮”的权力在短时间内急剧膨胀。

与周恩来的微妙关系

张春桥与周恩来的关系也是复杂而微妙的。周恩来作为国务院总理,虽然在文革中保持了相对稳定的地位,但也面临着来自“四人帮”的压力。1974年12月,中共副主席康生曾向周恩来揭发江青、张春桥的“叛徒”问题。

周恩来向毛泽东汇报后,毛明确表示“不要再追查”,实际上保护了江青和张春桥。这一事件既反映了张春桥的弱点,也显示了他受到毛泽东的特殊保护。同时,周恩来对张春桥的态度也表明了中共高层内部的复杂权力关系。

文革晚期的权力扩张

文革后期张春桥已预见自身下场不妙。图为张春桥 、王洪文、华国锋(图片来源:网络图片)

1975年至1976年,随着毛泽东健康状况的恶化,四人帮开始为毛泽东之后的权力布局做准备。张春桥在这一时期主导了对邓小平的批判,并试图拓展自己在军队中的影响力。

然而,军队一直是四人帮难以完全掌控的领域。叶剑英、许世友等老将领对张春桥等人心存戒备,为四人帮后来的倒台埋下了伏笔。叶剑英认为,江青四人帮和毛远新攻击他“反对文化大革命”,这成为他后来支持逮捕四人帮的重要原因之一。

预见自身下场不妙

张春桥是一个极具政治敏锐性的人,他对自己可能的命运有着异常清醒的认识。早在文革如火如荼的年代,张春桥就已经对文革的前景和自己的未来抱有疑虑。1974年,当文革已进行了8年之际,张春桥在一次私下谈话中对亲近的友人坦言:“如果文革失败,我只有两条路——要么出国,要么坐牢。”这番话显示出他早就深感中共权力斗争残酷性,也早已预感到自己可能的悲剧结局。

更令人惊讶的是,据曾与张春桥共事的上海市委工作人员回忆,早在1967年,当张春桥刚刚在“一月风暴”中掌握上海大权时,他就曾对身边的工作人员说过:“权力来得快,去得也快,大家不要太当真。”他的预言也不是没有道理,张春桥对中共权力更替的规律门儿清。

1975年,当张春桥已经位居中共政治局常委、国务院副总理的权力巅峰时,他仍然保持着警觉,在一次政治局会议后,曾对秘书说:“毛主席不会永远在,他走后,我们这些人恐怕都不会有好下场。”

张春桥对毛泽东之后中国政治走向有他的判断,他意识到自己在毛后时代可能面临的危险。毛泽东是他和江青等人的最大保护伞,一旦毛去世,他们的政治地位将岌岌可危。

1976年初,毛泽东健康状况急剧恶化时,张春桥紧锣密鼓地安排人员收集整理邓小平、叶剑英等人的“反革命言论”材料,试图为日后可能的政治斗争做准备。同时,他还通过上海的关系网,秘密准备了一些海外联系渠道,为最坏情况下的出逃做准备。

1976年夏天,毛泽东病重,张春桥在一次小范围会议上表示:“现在的形势很复杂,我们必须有两手准备。”什么是“两手准备”?后来的历史学家解读为:一方面准备争取最高权力,另一方面也为失手后的处境做准备。

张春桥在“四人帮”内部的表现

张春桥的政治敏锐性使他在“四人帮”内部也显得格外孤独。据《邱会作回忆录》披露,张春桥与江青、王洪文之间存在明显的分歧。江青性格外露,行事冲动;王洪文则相对简单直接;而张春桥则更为深沉、复杂,常常保持一定的距离感。

1976年9月初,毛泽东逝世前夕,张春桥曾对王洪文说:“我们不能太张扬,要注意分寸。”这一劝告被王洪文当作耳旁风。毛泽东去世后,江青和王洪文表现得过于急切,而张春桥则显得较为克制。

华国锋在回忆抓捕“四人帮”时曾透露,抓捕行动后,江青、王洪文和姚文元都有不同程度的激动和抗议。唯独,张春桥一言不发,似乎早已预料到这一天的到来。或许他对自己命运心知肚明?

据与他共事过的工作人员回忆,张春桥很少参加非正式的社交活动,即使在“四人帮”内部聚会时也常常保持沉默。他私下里爱看历史书籍,尤其对中国历史上的朝代更替和权力斗争有着浓厚兴趣,这或许也是他能够预见自己命运的原因之一。

张春桥的预言不是从天而降的,在1975年至1976年间,张春桥的言论和行动显示出一种明显的微妙变化。这一时期的张春桥开始更多关注实际政务,减少了意识形态方面的激进表态。

一位曾在上海市委工作的干部回忆,1976年春,张春桥回上海视察工作时,突然对一些极左政策提出质疑,认为“过度的阶级斗争对生产力是一种破坏”。这种表态在当时被认为是对文革路线的一种微妙修正,也可能是张春桥对文革走向的某种再思考。

更值得注意的是,张春桥在担任国务院副总理期间,曾试图推动一些务实的经济政策,这与他早期的极左理论有明显差异,所以也有人认为,张春桥在认识到文革可能失败的情况下,试图为自己寻找一条政治转型的道路。

然而,历史没有给张春桥足够的时间。毛泽东去世后仅一个月,四人帮就被一网打尽,张春桥对自己命运的预言最终成为了现实。

沉默至死

与江青在特别法庭上的慷慨陈词和激烈辩护不同,张春桥选择了完全沉默,拒绝回答任何问题,甚至连自我辩护也不做。

有分析认为,张春桥的沉默是一种高明的政治策略。一方面,他清楚地知道这场审判的政治性质和预设结局,任何辩解都无法改变判决结果;另一方面,或许沉默也是他对这场政治审判的一种无声抗议?他以沉默表明拒绝接受这种权力转移后的政治清算。

更深层次的分析认为,张春桥的沉默还可能源于,他知道文革的错误是制度性的,是整个中共体制的产物,而不仅仅是他个人或“四人帮”的责任。在这种情况下,沉默也许是他能做出的唯一的回应。

据悉,张春桥在狱中阅读大量的历史书籍,对狱警和工作人员较为平静,很少发泄不满。最终,张春桥被判处死刑缓期两年执行,后改为无期徒刑。他于1998年获得保外就医,依然与“前妻”文静生活在一起,直至去世,原因是当年和文静离婚虽经中央批准,但没有公开。至于为什么秘密“离婚”,和文静早年在抗战时期为日本人写过文章有关,文革时期有人拿这个资料攻击张春桥,后来就传出张春桥1972年打报告离婚的事。从当时风光无限的张春桥的婚姻变故,不难看出,强调党性高于一切的共产党对于人性的摧残,即便是中共高层,也无法摆脱这一命运。

据一些了解内情的人透露,晚年的张春桥几乎不谈及政治话题,只对家人表示:“历史自有公论。”这句话也许是他对自己一生最后的总结,也是对那句“要么出国,要么坐牢”预言的最终注脚。张于2005年4月21日因癌症在北京病逝,终年88岁。

张春桥的思想与行动之间存在着深刻的矛盾。一方面,他是极左路线的笔杆子,写下了《论对资产阶级的全面专政》等极具煽动性的文章;另一方面,他又能够冷静分析政治形势和权力走向。简直是政治表现上的表里不一,矛盾体的典型。

张春桥在文革上蹿下跳揭批“走资派”和“修正主义势力”,但在私下里却显示预见到文革可能的失败。这种思想上的矛盾反映了张春桥复杂的政治心理,也暗示了他在政治光谱上的特殊位置。

无论如何,张是文革理论家和急进派代表,推动了许多极左政策,造成了严重的社会动荡和文革灾难

张春桥的“崛起”与陨落展示了中共权力斗争的残酷性和不确定性,也反映了意识形态在中共政治中的重要作用。

张春桥的政治生涯是中共文革历史的一个缩影,他的沉浮反映了那个特殊时期的政治逻辑和权力规则。从默默无闻的文人到权倾一时的政治局常委,再到阶下囚,张春桥的命运转折背后是中共高层权力斗争的残酷现实。

来源:看中国

短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。严禁建立镜像网站.

【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。