高僧轉世,為何而來?(圖片來源: Adobe stock)

高僧轉世現象在歷史上記載與傳說交織,比比皆是。他們前身是和尚,輪迴轉生又來到了短暫的凡世之旅,他們為何而來?

我們先來看看南宋名臣王十朋的人生。

王十朋 從高僧轉世到剛直御史

王十朋是南宋著名的政治家、文學家和思想家,他的一生不僅以剛直著稱,還流傳著許多神秘的民間傳說,尤其是「高僧轉世」的故事,為這位歷史人物增添了神秘色彩。

據《樂清縣誌》等地方志記載,王十朋出生於北宋政和二年(1112年),浙江樂清人。

王十朋的家族在他出生前曾有奇異夢境。相傳其祖父夢見一位高僧前來托生,寓意家中將有貴子降世。

實際上,在王十朋出生前,王家為沒有子嗣憂愁很久。正和壬辰年正月某天夜裡,王家太翁夢見一位出家的姻親宗覺處嚴送來金環(一說花環),並且對他說這是你們家企望好久的,然後就消失無蹤了。那時,也正是「宗覺處嚴」圓寂之時。得夢後,王母就懷孕了。

宗覺處嚴俗名嚴伯威,字闍黎(音同「十離」),是溫州樂清明慶院首座僧人,他博學工詩文,擅長書法翰墨,而且守戒甚嚴,德望卓卓,人們敬稱他「嚴首座」。他出家前是王十朋祖母賈氏的兄長。就在宗覺處嚴剛剛坐化時,王十朋就生下來了。

王十朋自幼聰慧,七歲入學,十四歲通讀經史,詩文才華早露,深得鄉里推崇。

更有趣的是,家鄉的和尚見到王十朋都說他是嚴首座轉生的。起初,王十朋聽著聽著並不信以為真。後來,聽人家說多了,他就向嚴首座的弟子寶印大師求證。大師告訴他:「我師父眉毛又黑又密,微微下垂,深深的眼窩藏著炯炯有神的雙眼。他聰明過人,早在童年就能誦讀上千字的文章,而且很喜歡作詩。也因為你的長相和趣好很像我師父,所以說你是他的後身呀。」寶印大師和王十朋很親近,也是他叔父。

王十朋和嚴首座不僅長得像,他們超強的記憶力、為詩為文的志趣和專長都很像。王十朋年輕時在家鄉梅溪就很有文名,吸引了幾百人入他的學館學習;等他入了太學,師長對他的文章都刮目相看。

王十朋的仕途並非一帆風順。因南宋初年權臣秦檜專權,他屢試不第。直至秦檜去世後,王十朋才以「攬權中興」為對,考中狀元,步入仕途。

南宋紹興二十七年(公元1157年)殿試對策時,王十朋建議朝政數萬言,洶湧而出隨手書成,被宋高宗親自拔擢為狀元。這似乎是他帶著前世嚴闍黎那一世文章成就的記憶顯現。

他官至侍御史,直言敢諫,堅決反對投降派,彈劾權臣史浩等,屢次因直言被貶。無論身處高位還是邊遠之地,他始終堅持正義,政績卓著,深受百姓愛戴。王十朋這一世儼然帶著嚴闍黎那一世的精神操守,一個是守戒甚嚴的首座和尚,一個是南宋一介清廉的「真御史」。正如《四庫全書總目》說:「十朋立朝剛直,為當代偉人。」

王十朋不僅是政壇名臣,還是著名文學家。他的詩文風格質樸渾厚,常蘊含哲理和禪意。其代表作《梅溪集》廣為流傳,受到朱熹、葉適等大儒高度評價。

例如《游天竺寺》一詩,表達了他對人生和佛理的思考:

「舊遊重到憶前緣,石徑苔痕步步鮮。院落依稀如夢裡,鐘聲恍惚隔前生。」

這首詩常被解讀為他與佛教因緣的寫照。

有一點讓王十朋持疑,那就是嚴首座非常擅長小楷書法,他卻最不善於此。可能這也是命運要讓轉生者去悟的吧!紹興年間,王十朋作了一個很真確的夢,並且在醒來後道經石橋寺親歷其境,夢中和現實中的人事物、過去與現在時空的人事物都能契合對應,他終於瞭解了前世今生的輪迴真有其事。在《浙江通志卷二百一》就留下了他的前世今生的轉生記載。

王十朋卒於南宋乾道七年(1171年),享年六十歲。民間傳說他「預知時至、端坐而逝、異香祥雲」。他一生剛直不阿、愛民如子,離任時百姓為其立生祠,感人至深。其學識、政績、品格,影響深遠,被譽為「南宋大賢」。

他的一生,就是個入世修行的人,一生中未曾為自己、為家人圖謀一絲一毫的名與利。「一點靈光不昧,萬古長空常明。」這句王十朋的詩句,或許正是他前世修行、今生覺悟的真實寫照。

輪迴轉生者,往往帶著一些明顯的特徵、前世的情性轉生,甚至前世今生中的遭遇也有著奇妙的類似之處,形成跨世連貫的「印記」。歷史上還有不少和尚轉生成高官的事跡,這些」印記「是否為了提醒他們不要迷失在凡塵中?我們再來看看其他高僧轉世的故事。

張照尚書與斷臂和尚

根據《三異筆談》作者許仲元的說法,雍正朝的尚書張照前身為斷臂和尚是可信的,因為有許多相關事實可以證驗。張照還沒出生時,他的祖母錢太夫人很尊重一位斷臂和尚,供養他在朱家閣的指松庵中。人們不知「斷臂和尚」是從哪裡來的,只知道他效法禪宗二祖慧可,自斷了一臂自我惕厲,以堅定修行的意志。

張照出生的那夜裡,他的太翁(祖父)在曙色中假寐,朦朧間見到一個僧人進入家門。當他驚醒時,指松庵來人通報斷臂和尚在半夜圓寂了。而這時他的小孫子張照出生了。這時他明白了,是斷臂和尚轉生來了。

張照很聰慧也很有膽量,十八就中了狀元。雍正皇帝即位後,曾經問了張文和,朝廷臣子中有沒有通悅禪的人。張說推薦了族侄張照,張照因而得到召見。

雍正皇帝問張照說:「視朕何人?」(你看我是誰?)張照對說:「是佛。」雍正皇帝又問:「你自視自己是何人?」對曰:「乾屎橛」(乾掉的刮糞便木簡)。對答中,張照的話展現了禪機,讓雍正皇帝大感契合,從而得到任命為左都御史,後來進為刑部尚書。

在張照的著作《天瓶詩》中,多以佛家思想為題,詩中也常出現生老病死、夢幻泡影露電等等的字眼,或許在他的記憶中,隱隱浮現了一些前世修行的浮光掠影。

最令人驚訝的是,後來張照發生了一件斷臂意外事件。那是他隨從皇帝出行時,在行宮山莊墜馬折斷了一手臂,而且折斷的正是和前身斷臂和尚一樣的右臂。後來他斷了的右臂得到蒙古醫生治癒了。墜馬斷臂後又三年,他死於歸鄉奔喪的道中。他這一世的聰穎和官祿,有可能是當年修行的福報吧。

錢中翰與天童

清朝一位錢中翰(尊稱內閣中書),根據《三異筆談》記載,他的前身是天童寺裡的一個擔飯僧。錢中翰出生時肩上有一大塊肌肉聳起,和那擔飯僧無比肖似。

錢中翰的轉生因緣不是在夢中得解的,是他父親親自求來的。他的父親是明朝末年的官員,五十歲時膝下仍無子,就到四明山天童寺向天祈願賜給他一個天童(佛家言顯現童像的諸天護法)。他得到了住山方丈點悟:「錢官人有家無子,有子無家。」於是,大施捨了三年,將積蓄的四十萬捨盡,再往四明山見方丈。

方丈設了齋飯,請他用膳,就在堂上對僧人們說:「這位錢官人膝下無子,向天祈子嗣,在座的各位誰願意去呢?」當時有個擔飯僧人向錢官人一笑。方丈說:「你也可以。」就在方丈送走了錢官人出寺院的同時,擔飯僧人就坐在燒火的凳子上坐化了。

後來,錢官人果然得了兒子。兒子初名鼎瑞,字寶汾,後來改名,字葆汾,康熙丙午舉孝廉,官至中翰。他的詩號金門,詞名湘瑟。怪的是他文體多工艷,沒有佛家清淡出塵氣息。

一天,錢中翰和客人下棋,才擺好棋盤,正要展開棋局,這時門房拿著一封信入內報告說:「天童山來信」。他拆開一看,裡面卻什麼也沒有,只是一封空箋。此時,在他內心最深處靈光乍現,他恍然大悟,立即作了一偈:「來從天童來,去向天童去。笑指天童山,白雲最深處。」

「天童」來自何處?一個「空」的點悟,觸動他前世記憶,讓他再度即時徹悟人生,這也是生命中潛藏的修行志向的召喚。他告訴家人自己有點微恙,不出數日就逝世了。

清朝狀元史大成與「大成和尚」

清朝一位名叫史大成的狀元,據傳也是高僧轉世。根據多種資料記載,史大成於1621年出生於浙江鄞縣,在順治十二年(1655年)高中狀元,成為清代浙江出的第一位狀元。而且,在他中狀元之前,浙江民間就已經流傳著「始於史,終於鍾」的預言,意指清朝浙江的第一位狀元將姓史,最後一位狀元將姓鍾。

史大成轉世的故事也十分特別。據說在明末時期,有一位名叫「大成和尚」的高僧,非常受人尊敬。史大成的父親曾經供養這位和尚。在史大成出生那天,正是大成和尚圓寂之時。當時,史家婦人正在生產,忽見大成和尚走進產房,隨即消失不見。孩子出生後,史家人發現有人前來報告大成和尚已經圓寂的消息。

史大成的父親聽聞此事後,認為孩子是大成和尚的轉世,便給孩子取名為「史大成」。果然,史大成從小聰明孝順,才華橫溢,最終高中狀元,成為清代浙江的第一位狀元。

有趣的是,史大成為官三年後,因為父親思念他,便要求他寄回自己的畫像以慰雙親思念之苦。史大成看到父親的來信後,立即上奏折請求回鄉探親,展現出他深厚的孝道,這或許也是其前世修行品德的延續。

日本聖德太子與中國南嶽慧思禪師

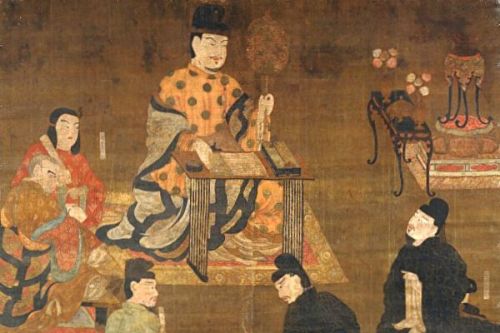

聖德太子。(圖片來源:公有領域)

日本聖德太子是日本飛鳥時代的著名政治家、佛教推動者,據傳是中國南嶽慧思禪師的轉世。根據《聖德太子傳歷》記載,在聖德太子出生前,他的母親曾夢見一位金色神僧站在她面前,稱有救世的願望,想暫時寄宿在王妃的腹中。

聖德太子自幼聰穎非凡,對佛法有特殊的理解力。據說他曾對眾人說,自己前幾世曾在中國的衡山修行佛學,歷經晉朝、宋朝以及北齊,最後轉世為「扶桑國」(日本)的王子,目的是弘揚佛法。

有一個具體的故事更加印證了這一傳說:據說聖德太子在36歲時,曾向推古天皇奏報說,自己的前世在中國修行時曾誦持一部佛經,至今仍留在衡山。他希望派遣使者前往中國將這部經書取回。使者按照太子的指示,果然在衡山找到了那部經書。

這個傳說最早是由唐代高僧鑒真和尚傳入日本的。雖然從時間上看,南嶽慧思禪師(515~577年)與聖德太子(574~622年)有部分生命時期重疊,這使得轉世說法存在一定爭議,但在日本佛教史上,這個傳說被廣泛流傳,並被視為日本佛教與中國佛教深厚淵源的象徵。

濟公與降龍羅漢

濟公李修緣。(圖片來源:神韻藝術團官網)

濟公,俗名李修緣,是南宋時期的高僧(1130年~1209年),天臺縣永寧村人。在歷史上確有其人,但在民間傳說中,他被視為佛教降龍羅漢的轉世,一生行為怪異,看似瘋顛實則佛法精深。

根據民間傳說,濟公的轉世有特殊使命。據說如來佛祖座前的大鵬鳥因觸犯天條私自逃下凡間,於是降龍羅漢(濟公)下凡轉世,尋找大鵬鳥的下落。濟公在人間雖然表現得瘋瘋癲癲,不修邊幅,不避酒肉,但卻濟困扶危,懲惡揚善,為民除害。

濟公曾在杭州靈隱寺出家,後因不守清規,被迫轉到淨慈寺。他醫術精湛,常常救助百姓,被人們尊稱為「濟公活佛」。據說他在圓寂前曾作偈語預知時至,而且圓寂後身體不腐,更加深了人們對他神異身份的認同。

關於濟公的傳說在宋代就已開始流傳,後來經小說、戲曲等藝術形式的加工,形成了一個集神通、慈悲、幽默於一身的民間神仙形象,被廣泛敬奉。

西藏第一位轉世活佛:噶瑪拔希

在藏傳佛教歷史上,活佛轉世制度是一項重要的宗教傳承製度,而噶瑪拔希則被認為是歷史上第一位確認的轉世活佛的前世。

噶瑪拔希(1204~1283年)是藏傳佛教噶舉派中噶瑪噶舉分支的創立者,被視為都松欽巴(1110~1193年)的轉世。他出生在今四川甘孜州,從小就被認定為都松欽巴的轉世,後來繼任楚布寺寺主。

在元朝時期,噶瑪拔希與蒙古統治者有著密切的關係。據傳,元世祖忽必烈曾召他隨侍左右,但噶瑪拔希拒絕了,轉而投靠了元憲宗蒙哥,被封為國師,並獲賜金邊黑帽。正因為如此,這一系統的活佛也被稱為「黑帽系統」。

1283年,噶瑪拔希圓寂時,沒有像傳統那樣將權力傳給弟子,而是稱自己將會轉世重生。他在臨終前將弟子鄔堅巴叫到身旁,口授遺言,預言自己將轉生於哪裡。後來,他的弟子們根據遺言找到了一位名叫攘迥多吉(1284~1339年)的陶匠兒子,認定他為噶瑪拔希的轉世靈童。攘迥多吉成為藏傳佛教歷史上第一位正式認定的轉世活佛,被稱為第三世噶瑪巴。

這一轉世制度的創立,為藏傳佛教解決了宗教領袖傳承的問題,後來被其他教派效仿和發展,最終形成了包括達賴喇嘛、班禪額爾德尼在內的眾多轉世活佛系統,對藏傳佛教的發展和藏族歷史產生了深遠影響。

前世印記與今生覺悟

佛家認為眾生因「業力」(善惡行為的累積)而在六道中不斷輪迴。高僧雖修行有成,但若未徹底斷除「煩惱」與「業障」,依然會因因緣果報而轉世於人間。而大乘佛教認為,菩薩為度化眾生,會主動選擇轉世到人間,甚至投生為王侯將相、文人學者,以世俗身份廣泛接引、教化眾生。這是一種「方便法門」,是慈悲願力的體現。同時,佛教強調「人身難得」,認為只有在「人道」才能真正聽聞佛法、修行解脫。唯有人間最適合修行與弘法。因此,高僧轉世為人,是繼續修行、弘揚佛法的殊勝因緣。

中國歷史上,許多高僧以「國師」身份參與朝政,或通過文學、教育、道德教化影響社會。王十朋與其他轉生故事中的人物,都在其今生中展現出與前世相連的特質和經歷,這些「印記」似乎是連接前世今生的橋樑,提醒著他們不忘本心,不迷失在紅塵。無論是王十朋的文才與剛直品格,張照的禪機與斷臂經歷,史大成的才華與孝行,還是濟公的慈悲濟世,都顯示了生命輪迴中的奇妙聯繫。高僧轉世是否要在最苦的凡世中繼續修行提高?一些前身的「印記」是否幫助他們在今生的凡塵中得悟,繼續修行之路?這些現象都值得人們去思考。

来源:看中國

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。嚴禁建立鏡像網站。

【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。