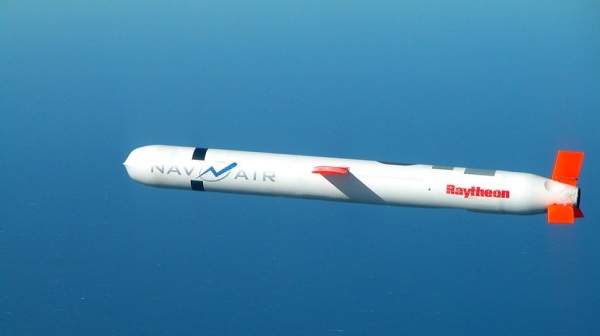

俄烏戰爭正站在一個前所未有的危險轉折點上。美國總統川普的特使凱洛格公開證實,烏克蘭有可能獲准使用美製武器對俄羅斯發動長程打擊,這標誌著美國對烏政策的歷史性轉變。與此同時,俄羅斯總統普京以創紀錄的大規模徵兵作出回應,而前總統麥維德夫更是發出了迄今最嚴厲的核戰警告。圖為戰斧巡弋飛彈。(圖片來源:維基百科)

【看中國2025年9月30日訊】(看中國記者楊天資編譯/綜合報導)俄烏戰爭正站在一個前所未有的危險轉折點上。美國總統川普的特使凱洛格公開證實,烏克蘭有可能獲准使用美製武器對俄羅斯發動長程打擊,這標誌著美國對烏政策的歷史性轉變。與此同時,俄羅斯總統普京以創紀錄的大規模徵兵作出回應,而前總統麥維德夫更是發出了迄今最嚴厲的核戰警告。這三股力量的交匯,正將這場已持續近三年的衝突推向一個充滿不確定性和極端危險的新階段。

川普政府政策轉變:從「毫無勝算」到「深度打擊」

川普對俄烏衝突的立場經歷了令人矚目的一百八十度大轉彎。今年2月,他還在白宮橢圓辦公室與烏克蘭總統澤倫斯基激烈爭辯,宣稱烏克蘭「毫無勝算」。然而,僅僅數個月後,川普的態度發生了根本性變化。上週與澤倫斯基會晤後,他明確表示在歐洲聯盟協助下,烏克蘭有能力「奪回全部失土,恢復烏克蘭原有疆界」。

這一政策轉向的核心,由川普特使凱洛格在福斯新聞頻道的專訪中得到了明確證實。當被問及川普是否已授權對俄羅斯本土進行深入打擊時,凱洛格的回答擲地有聲:「從總統的公開發言、萬斯副總統和魯比歐國務卿的講法來看,答案是肯定的。應善用深入打擊的能力,不存在什麼所謂的『避風港』。」

這番表態的戰略意義極其重大。「不存在避風港」這一表述意味著美國正在考慮取消對烏克蘭使用美製武器攻擊俄羅斯本土的所有地理限制,這將從根本上改變衝突的性質和範圍。此前,歐洲國家屢次指控俄國戰機和無人機侵犯其領空,這為美國政策轉變提供了直接的現實依據和道德正當性。

戰斧飛彈的戰略突破:2500公里射程改變戰場格局

美國副總統萬斯在另一場福斯新聞訪問中透露了更多關鍵細節,他明確提到美國正在討論是否向基輔提供長程戰斧巡弋飛彈。值得注意的是,這項請求此前曾遭川普否決,現在重新被提上議程,顯示政府內部戰略評估的重大調整。

戰斧飛彈的戰略意義不容小覷:

戰斧飛彈戰略覆蓋範圍=烏克蘭前線位置+2500公里最大射程戰斧飛彈戰略覆蓋範圍=烏克蘭前線位置+2500公里最大射程

一旦烏克蘭獲得並部署這類武器,其打擊範圍將能夠涵蓋莫斯科、聖彼得堡等俄羅斯核心城市,以及重要的軍事指揮中心、戰略武器庫和關鍵基礎設施。這將使烏克蘭首次具備對俄羅斯戰略縱深實施有效打擊的能力,徹底改變雙方的軍事平衡。

據路透社報導,澤倫斯基提出了一種「曲線供應」方案:美國先將戰斧飛彈出售給歐洲國家,再由這些國家轉交給烏克蘭。這種間接轉移模式具有多重戰略考量:既能規避美國國內法律的某些限制,又能讓歐洲盟友承擔更多政治責任,同時在法律與外交層面提供更大的操作彈性。

萬斯強調「最終決定權還是在總統手上」,這種表述既保持了政策靈活性,也為未來談判留下了籌碼空間。這種「戰略模糊」的做法,有助於在威懾與風險管控之間找到平衡點。

普京的強硬回應:史上最大規模秋季徵兵

面對美國政策的重大轉變,普京迅速做出了軍事層面的強硬回應。9月29日,他頒布秋季兵役令,徵召13萬5000名男性入伍,創下2016年以來俄國最大秋季徵兵規模。

這一徵兵數據的歷史意義重大:

俄羅斯軍事動員趨勢=基礎徵兵×(1+5%)戰爭年數俄羅斯軍事動員趨勢=基礎徵兵×(1+5%)戰爭年數

目標軍力規模=1,500,000現役軍人目標軍力規模=1,500,000現役軍人

俄羅斯每年春秋兩季徵召18至30歲男子入伍。自2022年2月對烏克蘭發動全面侵略後,普京將俄羅斯置於戰爭狀態,此後每年徵兵規模以平均約5%的速度持續增長。去年9月,普京更下令將俄軍現役人數擴編至150萬人,這一規模在全球範圍內數一數二。

這次大規模徵兵具有多重戰略意圖:首先是補充前線兵力損耗,儘管俄方很少公布確切傷亡數字,但持續戰鬥無疑造成了巨大消耗;其次是戰略預防措施,如果烏克蘭獲得長程武器並開始打擊俄羅斯本土,俄羅斯將需要更多兵力防禦廣闊邊界;最後是向國內外展示戰爭決心,表明俄羅斯有能力且願意投入更多資源維護其戰略目標。

麥維德夫的核威脅升級:「大規模殺傷性武器衝突」警告

在軍事動員的同時,俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫發出了迄今最嚴峻的核戰警告。他在Telegram上明確表示,歐洲承受不起與俄羅斯開戰的後果,若歐洲領袖錯誤地引發戰爭,可能會升高成一場「大規模殺傷性武器衝突」。

麥維德夫直言,俄國不需要與「死板的老歐洲」開戰,但他強調:「他們根本承受不起與俄國開戰的後果」,並補充說「致命意外發生的可能性始終存在」。這番話直接將烏克蘭獲得長程打擊能力與核戰爭風險聯繫起來,暗示如果俄羅斯本土遭到美製武器深度打擊,莫斯科可能將此視為對國家安全的根本威脅。

這種核威脅的戰略功能是多重的:對外威懾北約國家減少對烏克蘭的軍事支持,特別是長程武器的提供;對內維持戰爭動員的正當性,將衝突描述為關乎國家生存的決定性戰爭;在國際談判中保留升級威脅籌碼,為未來可能的停火談判創造有利條件。

麥維德夫的警告絕非空洞恐嚇,而是俄羅斯面對西方潛在軍事升級時的最嚴厲戰略警告。這是典型的「邊緣政策」,即通過將衝突推向核戰爭邊緣,來迫使對手在談判桌上做出讓步,或至少避免採取俄羅斯認為具有「紅線」性質的行動。

克里姆林宮的官方回應:否認與焦慮並存

在官方層面,克里姆林宮發言人佩斯科夫試圖淡化美國長程武器威脅的影響。他在例行記者會中表示,烏克蘭政權在戰線上的情勢「沒有靈丹妙藥能改變」,強調「根本沒有什麼神奇武器,無論是戰斧或其他飛彈,都無法扭轉局勢。」

然而,這種公開否認態度與俄羅斯的實際行動形成了鮮明對比。如果長程武器真的如佩斯科夫所說「無法扭轉局勢」,普京就沒有必要進行如此大規模的軍事動員,麥維德夫也沒有必要發出核戰威脅。這種言行不一致恰恰暴露了俄羅斯對美國政策轉變的真實擔憂。

佩斯科夫的表態更多是心理戰策略,試圖通過公開否認來削弱西方國家提供長程武器的政治意願,同時安撫國內民眾,避免因外部威脅增加而引發社會恐慌。但俄羅斯的實際軍事部署和戰略準備都表明,莫斯科對這種威脅的認識極為嚴肅。

地緣政治博弈的新格局:三方複雜互動

當前的發展已遠超俄烏兩國間的地區性衝突,演變為涉及全球主要大國的地緣政治博弈。川普政府在對俄政策上的每一步調整,都同時面向三個重要受眾:國內選民、歐洲盟友與莫斯科當局。

萬斯的表態展現了副總統與國務卿魯比歐在「硬實力—外交空間」之間的戰略搭配:萬斯強調威懾與作戰效能,魯比歐則在盟友協調與國際法框架內尋求可執行方案。對川普而言,維持最終決定權具有重要戰略價值,有助於在談判桌上保留可交換的籌碼。

歐洲國家在這場衝突中承受著巨大壓力,既要支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略,又要面對俄羅斯核威脅和能源制裁的現實困擾。「曲線供應」模式將使歐洲不僅是出資者,更成為風險與責任的共同承擔者,這要求歐洲建立更嚴密的危機管控與法律框架。

風險評估與發展趨勢:多重情境分析

展望未來,俄烏衝突的發展軌跡將很大程度上取決於幾個關鍵變數:川普是否最終決定提供長程武器,歐洲國家是否願意扮演「中轉」角色,以及俄羅斯如何回應這種潛在的軍事升級。

衝突升級風險係數=軍事壓力增加×核威脅升級外交管控能力×理性決策機制衝突升級風險係數=外交管控能力×理性決策機制軍事壓力增加×核威脅升級

樂觀情境: 長程打擊能力的威懾效果促成新一輪停火談判或風險控制機制建立,但這需要前線態勢階段性穩定、大國間明確危機管控機制,以及各方對升級成本的理性評估。

中等風險情境: 「漸進升級」模式——美方先行放寬部分打擊範圍或提供有限數量長程武器,配套嚴格使用規則;俄方以常規打擊加強報復,並在外交上提高對涉供國家的威懾成本。

高風險情境: 「快速升級」——長程武器誤擊、對北約成員國領土造成附帶損害、或海空相遇事件失控等,可能迫使各方從「敘事戰」走向「快速升級」。

關鍵觀察指標包括:

- 美方是否正式解除打擊地理限制

- 戰斧或同等級長程武器是否啟動「曲線供應」

- 俄方徵兵的訓練與部署節奏

- 俄方本土防空與後勤重構成效

- 核敘事是否從「語言升級」走向「演訓信號」升級

歷史轉折點上的危險博弈

川普特使對烏克蘭深度打擊能力的確認,普京13.5萬人大規模徵兵,以及麥維德夫核威脅升級的回應,標誌著俄烏衝突進入了一個全新的、更加危險的階段。這不僅是軍事衝突的升級,更是國際秩序重新構建過程中的關鍵博弈。

當前的發展表明,傳統威懾平衡正在被打破,新的戰略穩定機制尚未建立。川普、萬斯、普京等關鍵決策者的每一個選擇,都將對未來數十年的國際格局產生深遠影響。一方試圖以提高軍事代價來重塑戰場態勢與談判結構,另一方則以兵源補充與威懾話術來維持戰略縱深與心理優勢。

在核威脅升級的陰影下,任何一方的政策微調都可能產生外溢效應。以「可逆性」與「可控性」為原則推進,是當前最現實的風險管理路徑。對國際社會而言,如何在支持國際法原則與避免全面戰爭升級之間拿捏分寸,將決定這場衝突是走向收斂,還是走向更危險的未知。

這場衝突的最終結果不僅將決定烏克蘭的命運,更將重塑整個國際秩序的基本架構。歷史將記住這個關鍵時刻,以及各國領導人在面臨重大抉擇時所做出的決定。國際社會正密切關注這一歷史進程的演變,尋求在維護國際法原則與避免災難性升級之間找到平衡點。

来源:看中國

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。

【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。