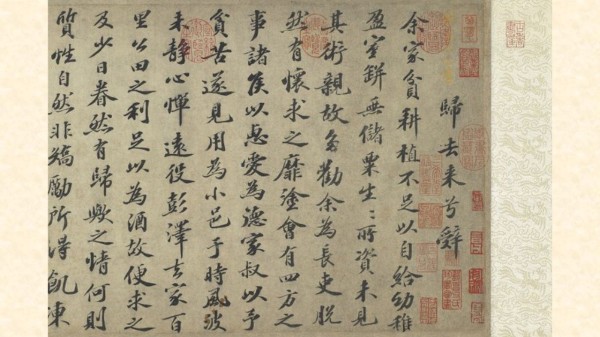

苏轼书法代表作品之一,陶渊明所写的〈归去来辞〉。(图片来源:国立故宫博物院)

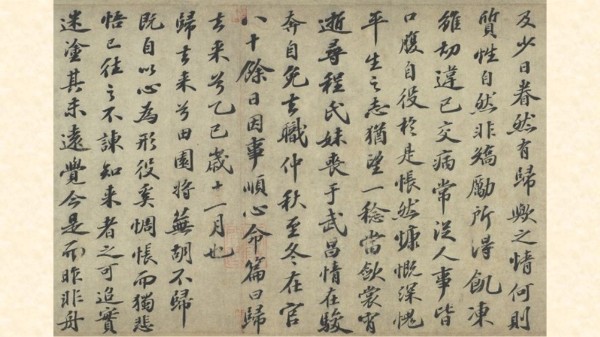

苏轼〈归去来辞〉字形欹侧,结体稳密,肉丰骨劲,处处展现苏字特色。(图片来源:国立故宫博物院)

苏轼(1036年∼1101年),字子瞻,眉州眉山(今四川省眉山市)人。诗、词、赋、散文,样样皆精,是中国历史上难得的诗词书画全才。书法成就极高,和黄庭坚、米芾、蔡襄合称“宋四家”,名列首位。苏轼书法代表作品之一是陶渊明所写的〈归去来辞〉。

陶渊明〈归去来辞〉朴实真诚 感动人心

陶渊明(约365年∼427年),字符亮,寻阳郡柴桑县人。东晋至南朝宋时期士大夫、诗人,有“田园诗人之祖”美誉。人品高洁,诗风平和淡远,善于歌咏田园生活。著名辞赋代表作品为抒发田园生活之乐的〈归去来辞〉,散文代表作品有〈五柳先生传〉、〈桃花源记〉等。

陶渊明早年担任官职的时间都不长,因不满当时官场腐败之风和繁文缛节,不愿为五斗米折腰而归隐田园,躬耕维生。

晋安帝义熙元年十一月(405年),陶渊明写下〈归去来辞〉,时年41岁。前有序文,说明因家贫,“耕植不足以自给”而出仕,以及任彭泽县令80余天就弃官归田的原因。

全篇序辞互补、结构严谨。语句朴实真诚,感动人心。首句“归去来兮!田园将芜胡不归?”成千古名句。宋代欧阳脩极为赞赏,评曰:“晋无文章,唯陶渊明〈归去来兮辞〉一篇而已。”

苏轼向往田园生活 〈归去来辞〉表心意

苏轼才情卓越,为人豁达。历北宋仁宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗五朝,但一生仕途多舛,陷于新、旧党争中,宦海浮沉,被一贬再贬。

〈归去来辞〉,苏轼行书卷。纵32公分,横181.1公分。宋哲宗绍圣二年(1095年),苏轼贬居惠州时,苏州定慧院长老守钦,命徒净人(卓契顺)不远数千里前来问安,携其所书〈拟寒山十颂〉致赠苏轼。卓契顺将返苏州时,苏轼书写陶渊明〈归去来辞〉赠之。

据说,苏轼贬谪昌化之际,另作〈和陶归去来兮辞〉。但确切时间不详。

苏轼倾慕陶渊明恬淡自在的生活。书写〈归去来辞〉之前不久,曾和陶诗20首赠与故亲。此时,苏轼原已打算在惠州终老,有心脱离官场回归田园,心有所感,便书写此卷。全篇从容壮美,洋溢着欢快愉悦的心情。不料,一年后新党章敦为相,波澜再起,苏轼竟被贬到更偏远的海南孤岛儋州。

苏轼〈归去来辞〉是真迹或仿作有疑义

苏轼〈归去来辞〉收藏于台北国立故宫博物院,有乾隆、嘉庆、宣统皇帝印记。但是否为苏轼赠卓契顺之真迹,或为后人仿作,学界仍有不同的看法。

明代苏雨评:“此卷笔法遒劲飘逸。非长公不能作。予初观已殊奇之。及得江州碑刻。细忆往阅。则布置结构。宛无二迹。益信此卷之真。非后世临摹赝玉。希重值而货者比。”认为乃真迹。

国立故宫博物院则持不同看法:“东坡书法兼得二王、颜真卿、李邕、杨凝式之长,其书风充分流露潇洒奔逸豪迈不羁的气概。此卷文字意态丰腴,结体稳密,纵笔重,横笔轻,撇戈笔划,左伸而右缩,为苏字特色,然章法整齐,笔力不足,疑为后世仿作。”

同时也说:“此作全卷的字形欹侧,结体稳密,肉丰骨劲,处处展现苏字特色,虽为后世仿本,却忠实地保存了苏轼书风的特色与意趣,乃后世仿本中的精品佳作。”

来源:看中国

短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。严禁建立镜像网站.

【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。