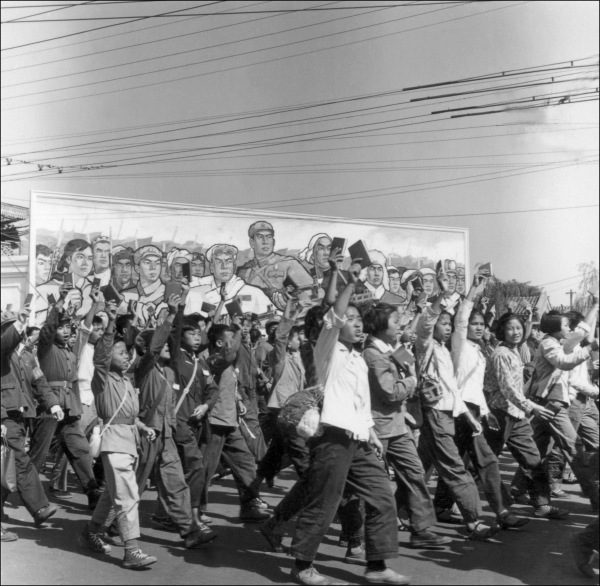

文革時期的混亂,到處文攻武鬥。(圖片來源: 公有領域 今濤拍暗)

1、北京高校造反派紅衛兵的分裂:從北大說起

如果以省級行政區為單位,對各地文革的武鬥情況做一個全景式的回顧,在講述這些問題之前,首先要回答一個問題。

那就是為什麼會有文革武鬥呢?在許多不瞭解文革歷史的人的眼中,文革武鬥可謂是非常之莫名其妙的事情。兩夥——有的時候還要超過兩夥——同樣喊著「毛主席萬歲」的人,拿著包括飛機坦克大炮在內的各色武器,進行著殊死的搏殺,看上去似乎「他們都瘋了」。

......各地的「革命群眾」們還是分成了兩派甚至不止兩派,打得血流成河。要講清楚為什麼會發生這種現象,用簡單的「所有人都瘋了」或者別的什麼理由一言以蔽之,是非常困難的。

事實上,文革武鬥之所以會大規模地發生,體現的是一種深刻的社會衝突,這些武鬥可以說是反映了當時中共統治之下各種社會矛盾的總爆發。對於這些武鬥的情況,我們就從北京開始講起吧。

要講北京的武鬥情況,是先要看北京的大學中紅衛兵的分裂。如前所述,在文革初期,北京紅衛兵中勢力最大的是由幹部子弟主導、執行「血統論」殘酷迫害黑五類乃至大量其他民眾的老紅衛兵。隨著這些老紅衛兵的父母遭到造反派的大規模衝擊、「聯動」組織也在1967年初宣告倒臺。然而,北京的造反派紅衛兵們卻沒有保持團結,而是很快就分成了勢不兩立的對立派別。

在北京的大學中,他們分成了所謂「天派」和「地派」。要講清楚天派和地派的來源,我們還是要從一個人講起,她就是在北京的大學中點燃了造反之火的北京大學哲學系黨委書記聶元梓。早在1966年5月25日的時候,她曾經貼出過被毛澤東稱為「全國第一張馬列主義的大字報」的文章,將矛頭指向北京市委和北大校黨委。此後,在1966年的最後幾個月,聶元梓成功對抗了老紅衛兵勢力,她本人逐漸成為了北大內部的小毛澤東。1967年2月15日,聶元梓的御用組織「新北大公社」宣告成立,聶元梓本人則靠著這支擁聶的「聶衛兵」,在北大校內獨斷專行、搞起了對她自己的個人崇拜,並把不少曾經跟她一起造反、但不認同她工作作風的人都打成了形形色色的敵對分子,進行殘酷的政治迫害。於是,不少北大的反聶派人士就聚集起來,形成了一個名為「井岡山兵團」的組織。

2、天派與地派

1966年6月,文革開始之際,紅衛兵,高中生和大學生揮舞著毛澤東主席的《紅色小書》,在北京街頭遊行。(圖片來源: JEAN VINCENT/AFP via Getty Images)

另一方面,在1967年2月22日,北京高校紅衛兵的跨校聯席會議式的組織「首都大專院校紅代會」成立,北大和清華的造反派頭頭聶元梓、蒯大富分別成了這個紅代會的核心組長和副組長。可以說,這時候的聶元梓在理論上不但是北大紅衛兵的老大,也是整個北京大專院校紅衛兵的老大,風頭一時非常盛。不過,她的造反上臺,可謂是一個標準的「屠龍者變惡龍」,在紅代會內部,她的獨斷專行也非常之不得人心。反對聶元梓的紅衛兵中,以北京師範大學和北京地質學院的紅衛兵最為積極。很快,這種不滿就轉化成了武鬥。1967年4月8號,北京地質學院的紅衛兵組織東方紅兵團,與聶元梓麾下的新北大公社,在北京民族文化宮進行了一場武鬥,雙方互有損傷。三天以後的4月11日,地質學院和北師大的紅衛兵們衝進了北大,要求聶元梓下臺。聶元梓的盟友清華蒯大富則對北大進行增援,於是爆發了一場北大清華紅衛兵大戰地院北師大紅衛兵的大規模武鬥。

面對北大的亂局,中央文革進行了調停,要求外校外地學生一律退出北大,從而平息了這次武鬥。然而,這僅僅只能短暫地平息一時的局勢。接下來,在1967年4月20日,北京市一級的文革新政權北京市革命委員會成立,擔任北京革委會主任的是毛派幹部公安部長謝富治,聶元梓隨之進一步「高升」,一躍成為北京革委會副主任,而這只能導致反聶派更為激烈的反聶行動。在這種情況下,北京的大學紅衛兵們分成了針鋒相對的兩大陣營,也就是「天派」和「地派」。

所謂天派主要有三個頭頭,分別是新北大公社頭頭聶元梓、清華大學造反派組織井岡山兵團的頭頭蒯大富、北京航空學院造反派組織紅旗兵團的頭頭韓愛晶。與他們相對立的則是地派,主要的頭頭有兩個人,分別是北京師範大學造反派組織井岡山兵團的頭頭譚厚蘭、北京地質學院造反派組織東方紅兵團的頭頭王大賓。這兩派之所以分別叫「天派」和「地派」,是因為兩者的核心中分別有北京航空學院和北京地質學院的造反派,航空學上天、地質學下地,因此兩派分別有了這樣的名字。

天派和地派之間的矛盾,絕不僅僅是擁聶和反聶這麼簡單,事實上雙方也有著相當廣泛的政見衝突。總體上來說,天派相對更溫和、地派相對更激進,不過這也不是絕對的,因為在當時的許多高校中也分成了針鋒相對的兩派,各自加入天地兩大跨校陣營。有時候在一所大學的微觀政局中,反而是加入天派那邊的更激進、加入地派那邊的更溫和,雙方是根據政治上合縱連橫的考慮來選擇加入哪個大陣營的。所有這些錯綜複雜的矛盾交織在一起,形成了複雜的政治站隊和陣營劃分。因此,我們很難用一種標籤去定義天派是什麼樣、地派又是什麼樣。

武鬥越演越烈。(圖片來源:網絡圖片)

3、錯綜複雜的政治站隊

一個很重要的例子,就是清華大學內的政治站隊。當時,以蒯大富為首的井岡山兵團在清華內部被稱為「團派」,他們雖然在大陣營站隊上屬於天派,但在清華校內卻是更激進的一方。團派在清華內部的對手名叫四一四派、又稱「四派」,是更為溫和的一派,但在大陣營站隊上又屬於地派——在這裡需補充的是,四一四派的得名,是因為它成立於1967年4月14日。

蒯大富之所以選擇這種政治站隊,一大原因是他在北京高校紅衛兵的站隊中是聶元梓的盟友。因此這就出現了看上去有些彆扭的情況,在清華大學內部是激進派的蒯大富和團派,在整個北京高校紅衛兵的陣營劃分中站在了理論上的溫和派那一邊。在清華大學內部是溫和派的四派,在整個北京高校紅衛兵的陣營劃分中站在了理論上的激進派一邊。對於清華大學的兩派來說,他們在北京高校紅衛兵大陣營中的站隊原因,可以說有很大的現實政治合縱連橫考慮。這種現象,實際上在文革中也非常常見。

事實上,無論是天派還是地派,以及我們這裡所說的溫和派和激進派,都屬於造反派。他們是在老紅衛兵倒臺後,造反派分化出的兩派。那麼,雙方所謂「溫和」與「激進」的差異點究竟在哪裡呢?在這裡,我們還是以清華大學為例看一看相關情況。在清華,溫和的四派認為,該校原有的大部分幹部應該留用,團派則認為要對這些人進行更為徹底的清算。隨著清華校黨委的倒臺,團派和四派展開了激烈的爭論。

根據文革史學者唐少傑的總結,雙方各自的論點是:「團派主張『文革階級關係大翻個兒論』、『文革前十七年黑線主導論』和『文革是一場批(判)幹(部)運動論』;四派主張『文革階級關係不變論』、『文革前十七年紅線主導論』和『文革應使幹部發揮中堅作用論』。」(見唐少傑:《清華文革「七.二七事件」》,載於《南方週末》2001年3月22日)可見,團派是一種激進的「革命派」,幾乎徹底否定了文革前的十七年,視文革為一種徹底的革命;四派則是一種「溫和派」,總體上肯定文革前的十七年。

四派與團派的分裂,使蒯大富在清華大學內部的權威受到了很大的挑戰,原本計畫在1967年5月30日成立的清華大學革命委員會,也因為兩派的分裂而難以組建。事實上,四派有著相當完整的理論論述,他們的核心思想,體現在一篇名為《四一四思潮必勝》的文章中,這篇文章的作者是清華大學汽車系66級的學生周泉纓。周泉纓是個喜歡研究政治思想的人,曾被清華師生戲稱為「周老六」,意思是說他是「馬恩列斯毛」之後的第六個「理論權威」。《四一四思潮》這篇文章中提出了不少很成體系的觀點,可以說是溫和造反派對自身政治訴求的詳細論述。

在這裡,我們先來讀一段它的內容:「十七年來我國的階級陣線基本上是穩定的。經濟基礎基本上是共產主義化的。所以在文化大革命中階級關係儘管有變化,但也不可能來個『大翻個兒』,也決不可能劃分什麼『老保階級』『造反階級』。十七年來掌權的是工農兵還是工農兵,十七年來受壓迫的資產階級、地、富、反、壞、右,還是資產階級、地、富、反、壞、右。而知識份子雖然在文化大革命中分化得更明顯,但是基本陣線也是不變化。相應的政權,也是局部地改變的,而不是徹底的改變。」

在這裡無需多言,就能看出這篇文章的「改良派立場」。

文革武鬥場景十分慘烈。(圖片來源: 網絡圖片)

這篇文章以及和它針鋒相對的激進造反派的論述是如何展開的呢?通過瞭解這些論述,就能知道溫和與激進造反派的政治理論究竟有怎樣的區別:

一、溫和造反派的政治主張是什麼?

北京高校的造反派分成了天派、地派兩大陣營。在理論上來說,天派相對更溫和、地派相對更激進,但這也並非是絕對的。比如說,在清華大學的兩派團派、四派中,屬於天派陣營的團派反而是更激進的一方,而這是因為團派的頭頭蒯大富與天派頭頭、北大的聶元梓是政治盟友。因此,這種陣營劃分的背後,實際上充斥著政治理念之外複雜的政治合縱連橫關係。

不過,當時溫和造反派和激進造反派互相之間政治理念的差異也是很大的。上一講中,我們以清華四派為例,分析了溫和造反派的政治觀點。四派的政治理論,集中體現在一篇由這一派的理論家周泉纓所寫的文章《四一四思潮必勝》中。當時,四派的主張包括「『文革階級關係不變論』、『文革前十七年紅線主導論』和『文革應使幹部發揮中堅作用論』。」《四一四思潮必勝》當中有這樣的內容:

「十七年來我國的階級陣線基本上是穩定的。經濟基礎基本上是共產主義化的。所以在文化大革命中階級關係儘管有變化,但也不可能來個『大翻個兒』,也決不可能劃分什麼『老保階級』『造反階級』。十七年來掌權的是工農兵還是工農兵,十七年來受壓迫的資產階級、地、富、反、壞、右,還是資產階級、地、富、反、壞、右。而知識份子雖然在文化大革命中分化得更明顯,但是基本陣線也是不變化。相應的政權,也是局部地改變的,而不是徹底的改變。」

通過這一段內容,可以很明顯地看出四派不願意徹底推翻文革前舊體制的那種「改良派立場」。

二、溫和造反派對激進造反派的「階級分析」

在接下來的內容中,《四一四思潮必勝》筆鋒一轉,對他們的對手、激進造反派團派進行了一次毛式「階級分析」:

「一些資產階級份子,地富反壞右及其代表他們利益的知識份子頑強地活動起來,他們自覺不自覺地混入了造反派的隊伍(主要是團派)他們表現得『極左』,對財產和權力的『再分配』要求最迫切,他們咬牙切齒妄想一棍子把受矇蔽的工農群眾打成『保守階級』,而他們自己則成為壓迫『保守階級』的『造反階級』他們彷彿也在革命的航船上划槳,但是他們的目的是把船撞到暗礁上,以便來個階級關係『大翻個兒』復辟資本主義。當然,他們也很清楚,在社會主義條件下,在毛澤東思想陽光下,他們自己在臺前表演是不利的,因此他們拚命地在造反派內部尋找他們的代理人,通過他們來實現自己的企圖。在實際中他們和他們的代理人往往利『團派』中小資產階級革命派革命家的狂熱性去炮打無產階級司令部。去打擊四一四派,排斥一切受矇蔽的群眾和犯錯誤的革命幹部,篡奪政權,為全面復闢作好準備。」

文章裡面還進一步這樣說道:

「從組織上看:四一四派的隊伍是比較整齊的,造反派大多數的工農兵基本群眾和勞動人民家庭出身的知識份子,以及大多數的黨團員和幹部,都是『鐵桿』的四一四派。而團派的隊伍是稱不得整齊的,還經常混雜著走資派,特別是沒有改造好的地富反壞右以及代表他們的知識份子。」

如上一講所說,團派的政治主張,乃是「『文革階級關係大翻個兒論』、『文革前十七年黑線主導論』和『文革是一場批(判)幹(部)運動論』」,實際上就是希望整個推翻掉文革前的那個舊秩序。而根據四派的分析,團派之所以有這樣的看法,本質上並非是因為團派更「革命」,反而是因為團派的「階級隊伍」不純,混入了大量所謂「沒有改造好的地富反壞右以及代表他們的知識份子」,導致「一些資產階級份子,地富反壞右及其代表他們利益的知識份子」主要在團派中找到了他們的代理人。因此,四派將團派激進的主張,解讀為團派希望藉此機會顛覆整個中共的體制、實現所謂的「資本主義復辟」。從這種解讀來看,溫和造反派反而才是真正從事共產革命的人,激進造反派居然成了「反動階級」的代理人。這種看法當然是一種非常武斷的論斷,不過它展示的兩個現象非常有意思:

首先我們能看出的是,當時的四派固然不是像官二代老紅衛兵那樣主張「老子英雄兒好漢,老子反動兒混蛋」的血統論分子,但他們的論述當中仍然對於造反派成員的「階級出身」非常敏感,認為太多所謂「階級成分」不好的人如果進入造反派中,會導致造反派成為這些人「復辟資本主義」的工具。

其次是,這篇文章中所談到的,四派與團派成員的所謂「階級成分」的差異,實際上並不是一個孤立的情況。當時,各地的造反派大都分裂成了溫和、激進這兩類,而在許多情況下,這兩類造反派成員的所謂「階級出身」確實存在著差異。

知名的歷史學著作《劍橋中華人民共和國史》,也曾對當時那些「群眾組織」中不同派系的所謂「階級成分」差異問題表達了關注,有一段相當深入的論述,在這裡我們來聽一聽它的內容:

「一份對廣州近2200名中學生的抽樣調查表明,占壓倒多數的(73%)幹部子弟參加了保衛黨的組織,而半數多點(61%)的知識份子的子女和許多(40%)出身『資產階級』家庭的學生參加了造反派組織,儘管分析有所不同,但同樣的數據表明,『保皇派』組織吸引的大部分成員(82%)是幹部和工人的子女,而「造反派」組織則主要從知識份子家庭(45%)吸收其成員。

「從毛主義者視野看這是一個最大的諷刺,因為情況不像當時大講特講的那樣,參加反修革命運動最激進的學生並不是無產階級的代表,而是資產階級自己的代表。然而,從一種不太強烈的意識形態的觀點來看,學生運動內部的分化就更容易理解了。對黨批評最激烈的是那些從黨的教育政策中得益最少的人,是那些其家庭是黨的『階級路線』的主要受害者的人,而那些支持黨、反對對黨進行攻擊的人,則是在入黨、上大學和工作分配等現行體制中受益最多的黨的官員的子女。」

(見《劍橋中華人民共和國史》第一篇第二章第二節《權威的垮臺》)

可見,四派對團派的這種攻擊雖然確實非常武斷,但也恐怕並不是完全的空穴來風。當時溫和、激進兩派之間的政治觀點差異,背後確實可能有一部分原因,來自於兩派成員在所謂「階級出身」上的差異。從這一點上來看,當時造反派當中的溫和、激進之分,背後恐怕不僅僅是因為兩者有政治理念上的差異,也有著社會衝突的因素。

三、溫和造反派的核心觀點:反對激進的「財產和權力的再分配」

《四一四思潮必勝》中又提出了一個很核心的觀點,就是大談文革應該要「鞏固」和「團結」的問題,反對實行激進的「財產和權力再分配」。文章中這樣說:

「從政治觀點上,四一四思潮是比較符合毛澤東思想的。他們比較深刻地理解毛澤東關於防修反修的偉大理論,不僅牢牢地記住當前的主要敵人,堅決地打倒他們,為強化無產階級專政而奮戰,而且能夠看到大革命以後的全面的階級關係以及長遠的防修反修的目標。對將受矇蔽群眾,努力團結他們,熱情地幫助他們回到毛主席革命路線上來;對犯錯誤的革命幹部和要革命的幹部,四一四勇敢地保,熱情地幫,大膽地用──所有這些都是防修反修必須的。

「而團派,由於他們的革命性是小資產階級的,因此比較容易接受資產階級反動路線所散佈的打倒一切,懷疑一切,排斥一切的無政府思潮的影響,他們要『大翻個兒』,妄圖根本變更十七年來的基本的階級關係,而重新劃分什麼『老保階級』和『造反階級』由『造反階級』來壓迫『老保階級』,實現什麼『財產權力再分配』即是說要把『財產和權力』重新分配給據說是『對再分配有最激進要求的那一部分人』。這一部分人又是誰呢?是工人階級和勞動人民嗎?不是。他們是國家的主人,是有權的。對他們來說是如何掌好權,用好權的問題,是如何鞏固和加強無產階級專政的問題,而絕不是什麼財產和權力再分配的問題,在社會主義社會裡,在毛主席的革命路線占統治地位的新中國,在無產階級專政的條件下,什麼人沒有權力和財產呢?什麼人對此具有最『激進』的要求呢?只能是被推翻的剝削階級,只能是已經失去了生產資料的資產階級,以及被取消了政治地位的地富反壞右。這樣的『再分配』乾脆改名為反動階級的『反奪權』,不是能夠說明它的實質嗎?」

從上面的這些論述來看,四派眼中的文革,實際上就是一場對文革前的舊體制進行改良式修補的運動,而非一場徹底推翻舊制度的大革命。四派還認為自己代表的是真正的毛澤東思想,而看上去更為激進的團派並非更「無產階級」,而是總體上屬於一種「革命性是小資產階級的」的勢力。也就是說,四派在這裡還是提出,自己比團派在「階級」方面要更加「純正」。

四派在他們的論述中,還提出要對95%以上的群眾和幹部進行團結,這樣說道:

「只有四一四派能夠團結95%以上的群眾和95%以上的幹部組成一支浩浩蕩蕩的革命大軍,實現革命的大聯合,四一四派必須也完全可以做到正確對待團派,團結團派和一切可以團結的力量,組成『統一戰線』共同對敵。但是這種『統一戰線』的領導權必須掌握在符合毛澤東思想符合無產階級長遠的最高利益的革命派手中,四一四派當仁不讓地應當擔負起這個歷史任務,看不到這一點,在這種重要而艱鉅的任務面前總覺得自己比暫時優勢或暫時被團結在『統一戰線』內的其他派別矮一截,因而軟弱退縮,遲疑不前,這是四一四派內部目前最主要的右傾危險。」

以上這些理論論述,就是當時溫和造反派中具有代表性的政治觀念。

(本文有刪節,僅代表作者個人觀點立場)

来源:自由亞洲電台

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。

【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。