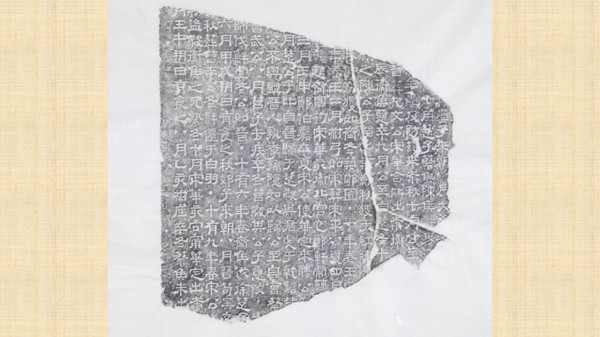

〈熹平石經〉是中國第一部官定石刻經本,漢隸成熟期的頂峰代表作。(圖片來源:國立歷史博物館)

東漢著名書法家蔡邕(133~192年),字伯喈,陳留圉人(今河南尉氏縣)。博學多聞,尤精音律。創飛白書,專精於隸書和篆書,尤其擅長寫八分字體,所書〈熹平石經〉是中國第一部官定石刻經本,漢隸成熟期的頂峰代表作。

〈熹平石經〉源起

自漢武帝採納「漢代第一大儒」董仲舒的建議,「罷黜百家,獨尊儒術」後,儒學被定為官學,成為中國學術思想的主流。東漢光武帝劉秀匡復漢室,致力發展儒家教育,選拔大儒為官,又在洛陽城南修建太學學舍。其後,太學日漸發展,百餘年後成為東漢最高學府,求學者眾。到漢質帝時期,太學生人數已多達3萬,教育文化蓬勃興盛。

東漢靈帝時,中常侍李巡發現經常有人賄賂皇家藏書樓「蘭臺」的官員,偷偷修改標準本《蘭臺漆書》的內容,用以迎合自己的觀點。

漢靈帝熹平四年(175年),議郎蔡邕也認為古代流傳下來的經文年代太久遠,經輾轉傳抄,出現很多錯誤,導致太學裡亂象叢生。遂與李巡、堂溪典、楊賜、馬日磾等學者向靈帝奏請校正經書、刊刻於石,靈帝許之。

〈熹平石經〉中規入矩 風格雄健

蔡邕用丹砂書寫7部儒學經典於石碑上,再交給工匠鐫刻。圖為清宮殿藏畫本蔡邕。(圖片來源:公有領域)

「石經」是古代朝廷在石碑上刻的儒家經典,可與傳抄的經文作比較,用以勘誤。蔡邕以當時盛行的八分書,將《周易》、《尚書》、《魯詩》、《儀禮》、《論語》、《春秋左氏傳》、《春秋公羊傳》7部儒學經典,用丹砂書寫於石碑上,再交給工匠鐫刻。

此項工程浩大,前後歷時9年,於漢靈帝光和六年(183年)大功告成。石碑共46塊,雙面刻字,計二十餘萬字,史無前例。完成後立在洛陽太學門外,並列相接,非常壯觀,此即著名的〈熹平石經〉。各地讀書人紛至沓來,捶拓拓片作範本,校對內容並學習書寫。每天前來觀賞校勘的人潮絡繹於途,蔚為奇觀。

〈熹平石經〉以當時官方正體字書寫,點畫勻稱,一絲不苟;字體方平正直,中規入矩;風格雄健典雅,氣勢恢宏。梁武帝《書評》曰:「蔡邕書,骨氣洞達,爽爽如有神力。」因全部以隸書寫成,又名〈一字石經〉、〈今字石經〉、〈一體石經〉,也叫做〈漢石經〉、〈太學石經〉等。

〈熹平石經〉戰亂遭劫 命運多舛

東漢獻帝初平元年(190年),天下大亂。董卓的部隊焚燒洛陽宮宗廟、府庫、民宅等,大肆劫掠,太學荒廢,〈熹平石經〉也遭到破壞。魏文帝曹丕建都洛陽時,曾命人補刻損壞的石經碑文。其後,〈熹平石經〉就開啟了顛沛流離的命運。

南北朝時期,北齊皇帝高澄命人將〈熹平石經〉由洛陽運送到鄴都。不料,半路上竟然發生落水事件,運到鄴都的時候,已經剩下不到一半。隋文帝開皇年間,又將〈熹平石經〉從鄴城運往長安,不識國寶的營造司卻將石碑做為柱子的基石。唐太宗貞觀年間,「一代名相」魏徵奉命收集殘存的石經,可惜幾乎已經毀壞殆盡。

〈熹平石經〉是中國最早、影響力最大的一部官定本石刻經書,具有特殊的歷史意義。雖然完整的石碑已不復存在,所幸自宋代後,不斷有一些殘石出土,據說目前已經集存了8000餘字,後世才得以一窺〈熹平石經〉的原貌。

来源:看中國

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。嚴禁建立鏡像網站。

【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。