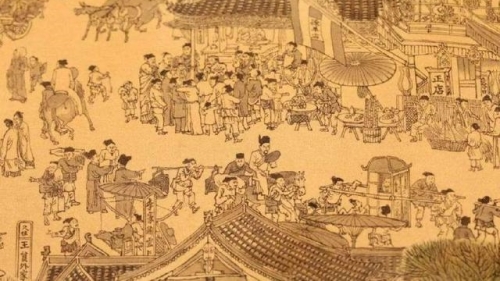

描绘宋朝商业发达的古画。(图片来源:网络图片)

中国历史上,政治的开明与社会的繁荣常常相互呼应。夜市的兴起,便是其中最具象征的一例。夜市看似单纯的商业现象,实际上反映出一个朝代对人民生活自由、经济活力与社会秩序的态度。从唐代的禁令到宋代的开放,这段转变正是一部“古代政治开明史”的缩影。

唐代:从禁夜到夜市的萌芽

唐朝建立之初,承袭隋制,实行严格的“坊市制度”。城市被划分为居住的“坊”与交易的“市”,人民白天才能在官府监管的市中买卖,夜间则必须闭门归坊,宵禁严明。这种制度源于中央集权的行政理念,意在维持秩序、防范聚众。然而,当唐朝进入盛世,经济繁荣、人口剧增,社会的活力远超出法令的限制。

在唐玄宗开元年间,朝廷逐渐放宽宵禁,部分地区的居民可于夜间外出。长安、洛阳等大城的坊间巷口开始出现贩食、乐伎、游艺的摊位,夜市由此萌芽。唐人白居易《江楼夕望招客》诗句:

海天东望夕茫茫,山势川形阔复长。

灯火万家城四畔,星河一道水中央。

风吹古木晴天雨,月照平沙夏夜霜。

能就江楼销暑否,比君茅舍较清凉。

其中“灯火万家城四畔”的繁华景象,正是这股民间自发活力的体现。政治虽仍威权,但在实务上已显现一种由上而下的容忍与开放。这种开明,不仅体现在政策松绑上,也代表着执政者对人民生活方式的尊重与妥协。

宋代:开明政治的全面展现

真正使夜市制度化、常态化的,是北宋。北宋初年,中央政府废除了自隋唐以来的坊市分制,城市空间开放,商业活动得以自由进行。宵禁不再严格执行,商贩可在街巷任意设摊,百姓得以通宵游乐。开封、杭州、成都等地的夜市,不仅贩售食物、酒茶、书画,更有说书、戏曲、杂耍等娱乐活动,形成了中国历史上最早的“夜生活文化”。

《东京梦华录》所载:“夜市直至三更方散,五更又开”,形容开封夜市通宵达旦的盛况。这种现象背后,是宋代政府对民间经济的信任与放手。宋代的政治以文治为本,重视民间士气与文化活动。朝廷鼓励工商,减少对百姓行动的约束,使城市生活呈现前所未有的开放。夜市的繁荣,不仅象征富庶,也象征了政权自信与制度宽容的成熟。

《东京梦华录》,凡十卷,作者为孟元老,是一本描写北宋宣和年间东京汴梁城(现河南省开封市)的社会生活旧事之著作。“梦华”一词出自“梦游华胥之国,其乐无涯”。

市民才是城市文化的主体 政治开明远胜中共国

夜市的存在,不只是经济现象,更是一种政治信号。夜间的灯火与人流,意味着政府对人民集会、经商与表达的容忍度提高。这种开明为城市注入了文化创意与经济动能,也促进了公共空间的诞生。市民不再只是臣民,而成为城市文化的主体。

相比之下,封闭与高压的政权往往会压抑社会能量,使商业停滞、文化单一。唐代的夜市萌芽,是社会活力的充分展现;宋代的夜市繁荣,则是制度化开明的成果。这种由“禁”而“开”的演变,正体现了政治理性化的进步。

夜市的兴盛还带来了一种社会平等感。贵族、士人、平民在夜市中共聚一堂,吃同样的食物、听相同的说书。这种“夜的民主”虽微妙,但在历史的长河中,却是政治开明最鲜活的象征。

唐宋之间,从宵禁的撤除到夜市的繁荣,夜市的灯火不仅照亮了古代城市的街巷,也照亮了中国政治文化中的宽容与理性。

政治开明,不在于口号,而在于是否允许人民自由生活、自由经商、自由交流。唐宋的夜市正是这种自由的具象化。它让我们看到,中国古代的真实生活中皇权并不压抑普通百姓的生活,即便是所谓的封建制度也是尊重人性的,普通市民才能在夜色中闪耀出最璀璨的光芒。

来源:看中国

短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。严禁建立镜像网站.

【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。